Le cercle du Chevalier Roze : origine et transition vers un club de sport

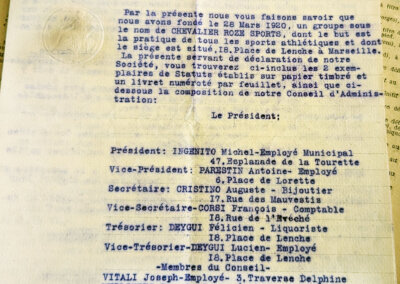

Initialement, le club du Chevalier Roze n’était pas un club de sport. Vers 1880, un cercle de famille se forme dans le quartier de Saint-Jean à proximité du Vieux-Port à Marseille. C’est un lieu de rencontre où des individus, principalement de pêcheurs, de cordiers, de scaphandriers et de calfats, qui se réunissent pour socialiser, jouer à des jeux de cartes comme la manille et partager des boissons après une journée de travail. Le cercle prend le nom du Chevalier Roze, un officier français connu pour son héroïsme lors de l’épidémie de peste de 1720 à Marseille, où il a organisé la collecte et l’enterrement des corps des victimes pour limiter la propagation de la maladie.

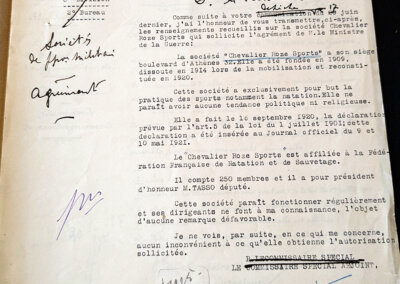

Lieu de culture, une salle de concert est aménagée à l’étage, pouvant accueillir près de 300 personnes. Cependant, l’intérêt pour la musique déclinant, les membres décident, en 1909, de transformer leur cercle en un club de sports pour y pratiquer notamment la natation. Cependant, le club ne possède pas encore de piscine et les entraînements se déroulent notamment dans l’anse du Pharo. En 1923, le club devient champion du Littoral de grand fond et est invité à disputer les championnats de France de grand fond par équipe. Le grand fond consiste à nager en extérieur sur une distance donnée qui varie selon les éditions. En 1930, il décroche une honorable médaille d’argent. À la suite de cela, le club ouvrira sa piscine.

La construction du stade Nautique Chevalier-Roze et les premières réussites sportives

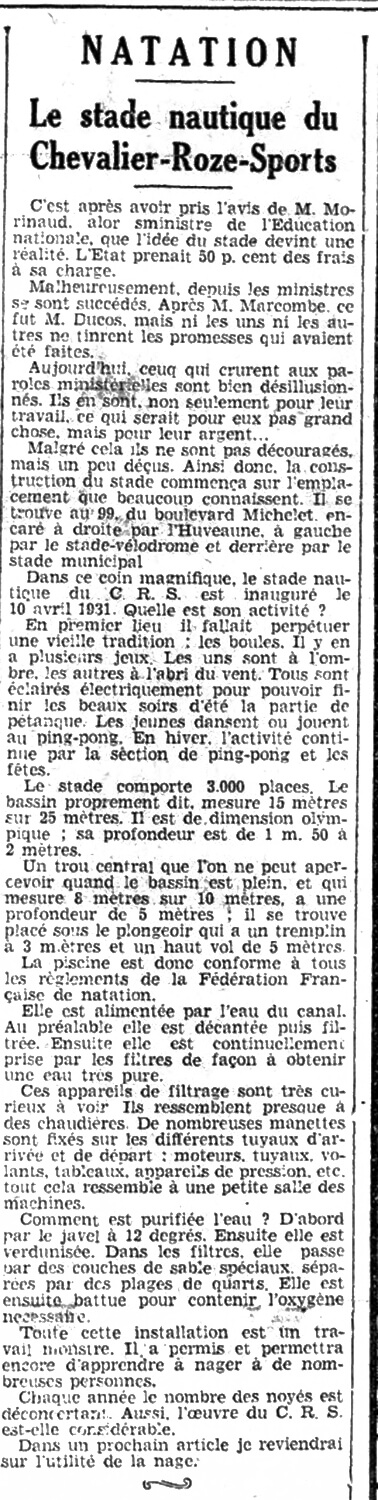

La construction couteuse du stade nautique Chevalier-Roze devait être financée à 50 % par l’État. Les subventions n’ont cependant jamais été versées et les dirigeants du club se retrouvent à financer l’intégralité des travaux de construction, en utilisant notamment la trésorerie accumulée durant les années où le lieu accueillait des concerts, ainsi que dans les cotisations des membres.

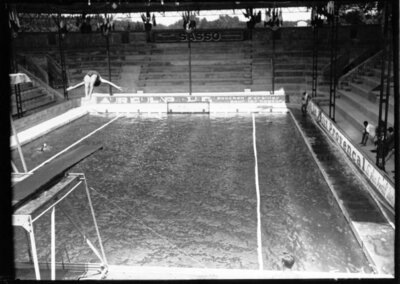

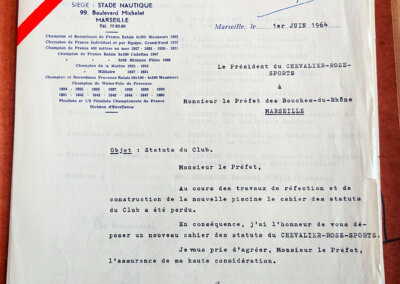

Le stade nautique est localisé dans les quartiers sud de la ville, au 99 boulevard Michelet juste à côté du futur stade Vélodrome. Il est possible d’y jouer à la pétanque, une tradition régionale que les dirigeants voulaient conserver. Des tables de ping-pong sont aussi installées ainsi que des espaces pour danser. Le bassin de natation est néanmoins au centre du complexe pouvant contenir jusqu’à 3 000 spectateurs simultanément. Le bassin mesure 15 mètres de large sur 25 mètres de long, ce qui correspond aux dimensions olympiques de l’époque. La profondeur de la piscine va de 1 mètre 50 à 2 mètres. Deux plongeoirs sont installés : un de 3 mètres de haut et un de 5 mètres, sous lesquels la profondeur de la piscine atteint 5 mètres. La piscine est alimentée par les eaux du canal de l’Huveaune, filtrées de multiples fois avant de pouvoir s’y baigner.

Ces installations permettent d’accueillir en 1932 les championnats de France de natation. Le club remporte le titre sur le relais 4 fois 200 mètres nage libre. Un nombre important d’athlètes licenciés au Chevalier Roze-Sports se distinguent par la suite dans les championnats nationaux, notamment dans les années 1940 et 1950. Parmi les nageurs célèbres figurent Alex Jany, plusieurs fois champion de France ou encore Alexandre Régis, champion de France de nage en eau libre.

Le Chevalier Roze-Sports possède aussi une section de water-polo. L’équipe dispute à de multiples reprises les championnats de France, mais les moments qui attirent le plus grand nombre dans le stade nautique sont certainement les affrontements contre l’équipe de water-polo du Cercle des nageurs de Marseille, le club rival. Les matchs sont disputés notamment lors d’un affrontement en quart de finale de Coupe de France en 1934, qui verra le Cercle des nageurs l’emporter et s’ouvrir les portes de la suite de la compétition.

Une fin à contrecœur

Dès les années 1960, des plans de réaménagement de la zone autour du stade Vélodrome, inauguré en 1937, sont envisagés par la mairie. Ces plans prévoient un renouvellement de l’activité de la zone pour laisser plus d’espace au stade Vélodrome. Autour de la piscine, des projets immobiliers pullulent. Le développement démographique de la ville de Marseille amène une population grandissante dans les quartiers sud, à cette époque on construit de nouvelles habitations à tout va, et la zone autour de la piscine est loin d’être épargnée par ce développement. Ces plans de réaménagements sont à questionner surtout dans une ville comme Marseille qui est sous équipée en termes de piscine, les Marseillais savent en moyenne moins nager que l’ensemble de la population française, et ce malgré la proximité de la mer. Ce choix est encore plus questionnable car en 1969 est lancée l’opération « 1000 piscines », qui a pour but de démocratiser la natation en France.

La piscine du Chevalier Roze n’a pas eu de rénovations conséquentes depuis sa création, de plus les aides municipales sont minces dans une ville où le football en concentre la majorité, cela conduit à une dégradation certaine et inéluctable du matériel. Par ailleurs, les nouvelles normes en termes de sécurité et d’hygiène ont nécessité des rénovations. Cependant, face aux coûts élevés, le club a préféré fermer ses portes. Face à toutes ces nouvelles problématiques, la piscine fermera ses portes à la fin des années 1980. Pour autant le club n’arrêtera pas d’exister, aujourd’hui le Chevalier Roze est un club de boxe.

Bibliographie

Oppenheim François. Histoire de la natation mondiale et française : depuis les origines, du sprint au marathon, Chiron, 1977.

Histoire de la natation | Apprendre à nager. En ligne : https://apprendre-a-nager.univ-rennes.fr/histoire-de-la-natation-0 [consulté le 16 mai 2024].

Le Bas Antoine. « Des piscines et des villes : genèse et développement d’un équipement de loisir », Histoire urbaine, vol.1, no 1, 2000, p. 145‑162.

Csergo Julia, « Extension et mutation du loisir citadin, XIXe-début XXe siècle » dans Corbin Alain, L’Avènement des loisirs : 1850-1960, Paris, Aubier, 1995, p. 121-170.

Goubert Jean-Pierre, La Conquête de l’eau, Paris, R. Laffont, 1986.