La cité de Villefranche-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes, devenue, au XIXe siècle, une escale de grandes lignes maritimes transcontinentales, est, le 21 juin 1930, le port de départ de l’équipe de France se rendant en Uruguay pour disputer la première édition de la Coupe du monde de football. La France n’y a pas particulièrement brillé, puisque si les Bleus remportent le premier match de la compétition contre le Mexique, ils sont ensuite battus par l’Argentine puis le Chili et éliminés au premier tour. En février 1983 une plaque est apposée sur le port de Villefranche-sur-Mer pour commémorer ce départ vers l’ailleurs. Elle ne dit mot de la déconvenue sportive, habituelle chez les Bleus dans l’entre-deux-guerres, mais ce lieu de mémoire témoigne en revanche de la patrimonialisation, au-delà de l’événement évoqué, du football français.

La traversée vers la Coupe du monde en Uruguay

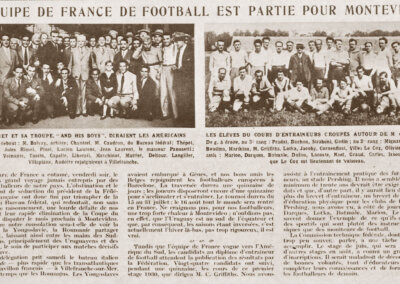

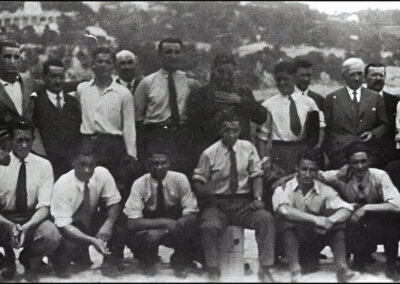

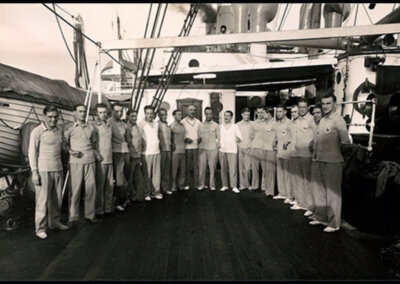

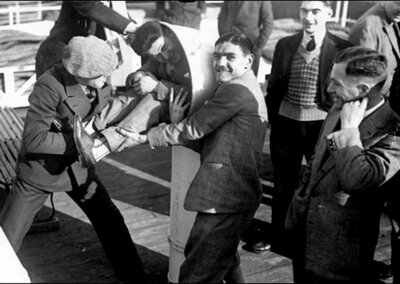

Cette plaque de marbre apposée sur le mur de la capitainerie du port de la Santé au pied de la citadelle du XVIe siècle à Villefranche-sur-Mer commémore l’embarquement de l’équipe de France de football à bord du Conte Verde, paquebot italien de la Lloyd Sabaudo Line, à destination de Montevideo en Uruguay. Dans le port azuréen, les seize joueurs français et leurs accompagnateurs retrouvent, ce 21 juin 1930, l’équipe de Roumanie, qui a embarqué à Gênes, puis sont rejoints par la sélection belge à Barcelone. L’équipe de Yougoslavie, quatrième formation européenne à se rendre en Uruguay, embarque de son côté à Marseille sur le Florida. Pas une minute d’ennui ne rappelle la longueur de la traversée. Entraînements sur le pont, parties de bridge et de belote, séances de cinéma et bals, sans oublier les traditionnelles festivités du « passage de la Ligne » lors du passage de l’équateur viennent égayer la traversée. Des joueurs d’origine géographique et sociale variée peuvent vivre la traversée comme un temps de vacances et de divertissement inédit. Cependant, l’accostage dans le port de Montevideo vient rappeler aux joueurs que la compétition à laquelle ils doivent prendre part est un événement pris très au sérieux par leurs hôtes. Plus de 10 000 Uruguayens attendent en effet les équipes européennes, avant qu’une réception réunissant plus de 2 000 personnes au club-house du Racing ne vienne célébrer l’arrivée des représentants du vieux continent.

Un hommage à Jules Rimet

L’inscription sur la plaque porte plus largement « témoignage de reconnaissance » aux hommes qui ont fait le football français. Ce sont les joueurs internationaux, dont l’un d’entre eux est cité, Just Fontaine, le recordman de buts en Coupe du monde avec 13 réalisations en Suède en 1958. Les journalistes, hérauts des victoires françaises, ne sont pas oubliés. Deux membres de leur corporation sont honorés : Guy Kédia, qui a fait carrière à Radio Luxembourg (RTL) de 1962 à 1997 et a créé l’émission Mégafoot en 1993, et le local de l’étape Roger Driès (1931-2002), journaliste au quotidien Nice-Matin à qui l’on doit la découverte de la tombe de William Webb Ellis au cimetière de Menton. Mais le véritable récipiendaire de l’hommage est un dirigeant, « Monsieur Jules Rimet ». En commémorant le départ de l’équipe de France pour la première Coupe du monde de football organisée en juillet 1930 à Montevideo, la mairie de Villefranche-sur-Mer célèbre aussi « le créateur de cette compétition laquelle porta ensuite son nom ». Au vrai, le titre de « créateur » est un peu usurpé. Rimet est certes le président de la Fédération internationale de football association (FIFA) au moment du congrès d’Amsterdam (1928) qui décide la création de la compétition. Toutefois, c’est Henri Delaunay, le secrétaire général à la Fédération française de football association (FFFA), qui conçoit le modèle universaliste de cette compétition ouverte à toutes les fédérations membres et à tous les joueurs quel que soit leur statut (amateur ou professionnel). Le rôle immédiat de Rimet dans l’affaire se résume à deux points néanmoins importants. Le premier est d’arracher au bureau de la Fédération française la décision d’emmener l’équipe de France sur les rives du Rio de la Plata. Le second est de s’être fait le représentant précieux de la FIFA et, plus généralement, de la France.

Pour l’ensemble de son œuvre, et notamment le fait d’avoir su garder la neutralité et l’unité de la FIFA pendant la Seconde Guerre mondiale avec le secrétaire général allemand Ivo Schricker, le Congrès de Luxembourg décide, en 1946, de donner son nom au trophée réalisé par l’artiste Abel Lafleur et remis à l’équipe vainqueure. La Coupe Jules Rimet est finalement définitivement attribuée au Brésil de 1970 après sa troisième victoire dans l’épreuve.

Une marque des débuts de la patrimonialisation du sport

L’inauguration de cette plaque commémorative a lieu le 19 février 1983, en présence de Fernand Sastre, président de la Fédération française de football (FFF), et de Joseph Calderoni, maire de la ville (1977-1995). Ce dernier a pris l’initiative, avec son conseil municipal et la radio RTL, de la faire réaliser.

Au début de l’année 1983, le football français est en pleine renaissance. Au mois de juillet précédent, l’équipe de France connaît sa « nuit de Séville » avec une douloureuse défaite face à l’Allemagne en demi-finale de la Coupe du monde. Son capitaine, Michel Platini, est engagé par l’un des plus grands clubs italiens, la Juventus Turin, et la France doit accueillir l’Euro 1984. Fernand Sastre, président de la FFF de 1972 à 1984, joue un rôle important dans cet essor du football hexagonal et son rayonnement international.

Faire ciseler et installer une plaque commémorant le départ d’une équipe de football pour une compétition dont elle est éliminée au premier tour peut paraître singulier. À y regarder de plus près, le texte incisé sur la plaque rappelle les dédicaces des inscriptions antiques aux évergètes, ces riches Grecs ou Romains qui offraient sur leurs deniers des spectacles, jeux et autres bienfaits à leurs concitoyens. Il s’agit donc avec cette plaque de remercier Rimet d’avoir inventé (en fait porté) pour la France et l’humanité cette tradition sportive quadriennale qu’est la Coupe du monde. Toutefois, au début des années 1980, les plaques sont plutôt un genre mémoriel réservé aux grands hommes, artistes, écrivains et hommes politiques (installées sur les lieux de leur naissance, de leur activité ou de leur mort) et à ceux, notamment résistants, qui ont donné leur vie pour la patrie. En ce sens, le sport n’apparaît surtout que pour les aviateurs (lieu d’un exploit ou d’un accident) ou les athlètes et rugbymen morts pour la France. La plaque signale donc un début de patrimonialisation du sport qui se manifeste aussi dans les années 1980 par un intérêt nouveau pour les stades, leur inventaire et leur conservation. Elle indique aussi que l’événement sportif peut devenir un lieu de mémoire national comme le prouvera quinze ans plus tard, lors de la Coupe du monde de 1998, la victoire de la France « Black-Blanc-Beur ».

Bibliographie

Paul Dietschy, Yvan Gastaut, Stéphane Mourlane, Histoire politique des Coupes du monde de football, Paris, Vuibert, 2006.

Paul Dietschy, Histoire du football, Paris, Perrin, 2014.

Paul Dietschy, « La plaque de Villefranche-sur-Mer », Football(s). Histoire, culture, économie, société, n° 4, 2024, p. 199-204.

Christiane Eisenberg, Pierre Lanfranchi, Tony Mason, Alfred Wahl, FIFA 1904-2004. Le siècle du football, Paris, Le Cherche Midi, 2004.

Lorenzo Jalabert D’Amado, « Pourquoi l’Uruguay ? », L’Histoire, décembre 2022..