Situés sur la route Napoléon (RN 85) à la limite géographique des Alpes du nord et du sud, le plateau Bayard et son col mettent en relation le Champsaur et le Gapençais, et constituent plus largement un important axe touristique nord sud entre Grenoble et Marseille. Surplombant la ville de Gap, chef-lieu du département des Hautes-Alpes, le col s’élève à 1246 mètres d’altitude et son histoire est intimement liée au sport et au spectacle sportif. Il a ainsi vu passer de nombreuses courses cyclistes dont le Tour de France, à plus de vingt-cinq reprises. Il a également servi d’écrin à une course de côte renommée comptant pour le Championnat de France de la montagne. Ce plateau permet aussi de pratiquer, sous le soleil des Alpes du Sud, des activités hivernales comme le ski de fond ou plus estivales comme le golf ou le VTT.

Une empreinte cycliste

Plusieurs épreuves cyclistes de renom ont offert l’occasion aux coureurs de se mesurer sur le versant gapençais du col Bayard où la route suit un tracé en lacets. Il en est ainsi du Tour du Sud-Est, du Critérium du Dauphiné Libéré et bien entendu de la Grande Boucle.

Dès 1905, le franchissement du col Bayard est au programme du troisième Tour de France. Cette édition est en effet la première à emprunter les routes de montagne. Après l’ascension du ballon d’Alsace lors de l’étape entre Nancy et Besançon, celle reliant, par les Alpes, Grenoble à Toulon passe à la côte de Laffrey et au col Bayard, tous deux franchis en tête par le coureur français Julien Maitron. Le col Bayard est donc le troisième col franchi dans l’histoire du Tour de France, précédant d’autres cols comme le Tourmalet ou le Galibier devenus mythiques. La Grande Boucle revient au col Bayard chaque année jusqu’au déclenchement de la Première Guerre mondiale. En 1906 c’est René Pottier, le « premier roi de la montagne », vainqueur au ballon d’Alsace l’année précédente, qui passe le col en tête avant de remporter le Tour de France deux semaines plus tard. Il ne réédite pas l’exploit en 1907, car il se suicide en début d’année à la stupéfaction générale. En 1914 c’est au tour d’un autre grand coureur français, Henri Pélissier, de s’illustrer au sommet du col, mais lui, ne termine que deuxième du classement général à l’issue du Tour, qu’il remporte cependant en 1923.

Durant l’entre-deux-guerres, la course passe encore à quinze reprises au col Bayard, avec deux franchissements en tête pour Antonin Magne en 1928 et surtout 1931, année du premier de ses deux succès sur le Tour. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le col Bayard n’a en revanche été franchi que quatre fois en 1954, 1991, 2015 et 2024. En 1954, c’est « l’aigle de Tolède » Federico Bahamontès, qui passe en tête au col ce qui contribue à lui assurer la victoire finale à Paris dans le Grand Prix de la montagne, récompensant le meilleur grimpeur du Tour. En 1991 lors de l’étape Gap L’Alpe d’Huez, le col Bayard n’est pour les coureurs que la première bosse du jour et surtout un lieu d’échauffement avant une courte course de 125 kilomètres à l’intensité particulièrement élevée. Parti se mettre en condition avant le départ, le vainqueur de la veille, l’Italien Marco Lietti, percute, en redescendant le col, un camion publicitaire alors qu’il tentait d’éviter un enfant traversant la route. Il est grièvement blessé. En 2015, l’étape part à nouveau de Gap pour rejoindre Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie et le col est franchi en tête par le coureur espagnol Joaquim Rodriguez devant le Danois Jakob Fuglsang et le Français Thibaut Pinot. Le 17 juillet 2024, les coureurs du Tour passent pour la vingt-sixième fois au col Bayard, et les 6,8 kilomètres à 7,3 % de moyenne constituent la première ascension d’une étape les menant de Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme à la station de SuperDévoluy.

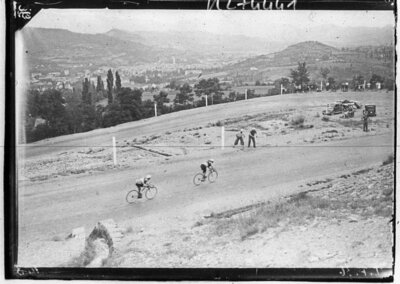

Les lacets du col Bayard ont aussi vu passer, d’hier à aujourd’hui, de très nombreux cyclotouristes. À la Pentecôte 1933, la Fédération cycliste indépendante du Midi (FCIM) invitait déjà les cyclotouristes provençaux à converger, par l’itinéraire de leur choix, vers le col Bayard. Elle avait en effet organisé une grande concentration de même nature à Beuil dans les Alpes-Maritimes l’année précédente et souhaitait rééditer l’exploit. De nos jours les cyclotouristes et les cyclistes amateurs sont toujours nombreux à gravir, à leur rythme, les célèbres lacets. Par ailleurs, les chemins vallonnés des forêts du col Bayard sont très propices à la pratique du VTT, et le site est intégré à de nombreux itinéraires permettant de parcourir le Champsaur à vélo.

Une course de côte internationale

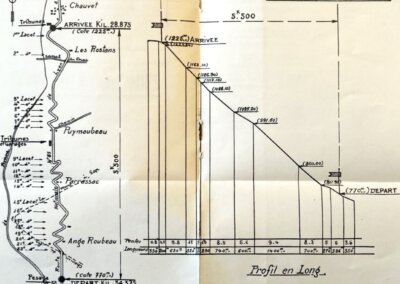

Le col Bayard est par ailleurs un haut lieu du sport mécanique. De 1947 à 1954 puis de 1963 jusqu’au milieu des années 1970 se dispute sur la route tourmentée des vingt-quatre virages du col Bayard une course de côte internationale comptant pour le Championnat de France de la montagne, qui a accueilli de grands champions comme le Gapençais Jean Clément ou le Marseillais Régis Frayssinet. Ouverte aux voitures et aux motos, elle est organisée par l’Association Sportive de l’Automobile-Club des Alpes avec le soutien financier de la ville de Gap, de la chambre de commerce, de l’office de tourisme et du conseil général. Les pouvoirs publics sont en effet pleinement conscients que cet événement est de nature à augmenter la notoriété de la région de Gap et du département des Hautes-Alpes, avec à la clé des retombées touristiques directes et indirectes. Un public nombreux, massé sur les talus et les prés, vient en effet voir les téméraires pilotes français et étrangers affoler le chronomètre et réduire d’année en année le record de la montée. Face aux risques que font courir aux spectateurs intrépides, ces bolides lancés à pleine vitesse, un appel à la prudence est lancé chaque année par voie de presse dans la semaine précédant la course. Le 13 août 1950, 50 autos et 14 motos prennent déjà part à la course après une édition 1949 annulée, car les organisateurs avaient choisi de programmer la course le même jour que le grand concours de boules de Gap attirant de nombreux participants. Après des essais effectués en matinée, les concurrents s’élancent l’après-midi de Gap, à 770 mètres d’altitude, pour atteindre le hameau de Chauvet près du sommet du col Bayard à 1 225 mètres d’altitude soit un dénivelé positif de 455 mètres sur une pente à 8 % de moyenne et comportant des portions allant jusqu’à 11 %.

Ski nordique dans les Alpes du Sud

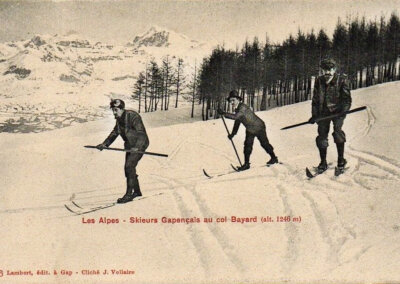

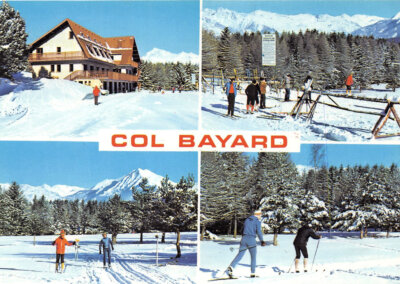

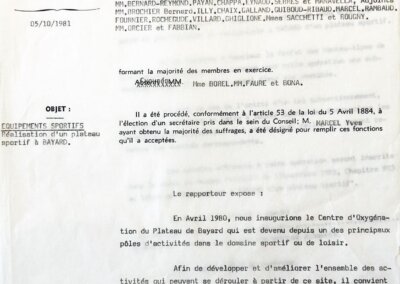

L’essor des sports d’hiver se perçoit au col Bayard dès l’entre-deux-guerres. En 1936, des chômeurs sont occupés au boisement du plateau Bayard, déjà utilisé par certains précurseurs comme immense stade de ski de fond. Dans les années 1960, les arbres ont grandi contribuant à donner un aspect nordique au paysage. Les Jeux olympiques de Grenoble 1968 ayant fortement contribué à médiatiser le ski de fond, le nombre de personnes s’adonnant à cette activité hivernale croît rapidement. En 1971 naît le « Foyer de ski de fond du plateau de Bayard » qui, constitué de bénévoles, dépasse les 700 adhérents dès le premier hiver et permet à plusieurs milliers de personnes, dont de nombreux scolaires, de pratiquer le ski de fond. Il devient un des plus importants foyers de ski de fond de France. Face à cet engouement des locaux, mais aussi d’autres sportifs originaires de contrées plus éloignées ou des simples vacanciers venus pratiquer un tourisme de montagne en plein développement, se pose bientôt le problème de disposer de capacités d’hébergement plus développées. Le foyer de ski de fond se trouve en effet à l’étroit dans les locaux aménagés provisoirement dans le vieux refuge du col Bayard. En octobre 1974 est entériné, par délibération du conseil municipal de Gap, le principe de réalisation sur le plateau Bayard d’un centre d’oxygénation. Mis en chantier en 1978, avec le soutien financier de l’État, il ouvre ses portes en avril 1980 et fonctionne tout au long de l’année, afin de rendre davantage accessible ce site exceptionnel au plus grand nombre. Sa gestion effective est confiée par les pouvoirs publics à une association de type loi 1901. Un des objectifs est l’accueil du public scolaire, via l’organisation de classes de neige et de classes vertes.

Le plateau Bayard est donc un lieu de loisirs et d’entraînement privilégié, mais aussi, à l’occasion, un lieu de compétition. En 1979 y sont organisés les championnats de France de ski de fond, largement dominés par le Vosgien Jean-Paul Pierrat, qui règne alors sans partage, au niveau hexagonal, sur la discipline. Près d’une décennie plus tard, en janvier 1988, le plateau Bayard accueille de nouveau les championnats de France de ski de fond, et par la même occasion à l’entraînement de l’équipe de France en vue des Jeux olympiques d’hiver de Calgary au Canada. En février 2006, le plateau Bayard est le théâtre des ultimes sélections, en ski de fond et en biathlon handisport, pour composer l’équipe de France devant participer quelques jours plus tard aux Jeux paralympiques de Turin.

Aujourd’hui, lorsque la neige est au rendez-vous, l’espace nordique de Gap-Bayard propose une cinquantaine de kilomètres de pistes damées pour pratiquer le ski de fond, et on peut aussi s’adonner au skating (pas de patineur), à la marche nordique ou effectuer une randonnée en raquettes pour découvrir la beauté de la nature.

Un plateau multisport

Le sport se pratique aussi l’été au Col Bayard. À partir de 1982, la ville de Gap entreprend, après obtention d’une subvention de l’État, l’aménagement d’un plateau sportif polyvalent au centre d’oxygénation, afin que puisse être pratiqués sur place des sports collectifs comme le volley-ball, le basket-ball ou le handball, et ainsi accueillir en stage l’élite régionale. Au début des années 2000, le spécialiste français des courses de demi-fond, Mehdi Baala, effectue chaque année un stage de préparation au col Bayard afin de parfaire sa condition physique. Il deviendra double champion d’Europe du 1 500 m et obtiendra la médaille de bronze, sur la même distance, aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. Plus récemment, en 2023, l’équipe de France masculine de biathlon commence sa préparation estivale en effectuant un stage au col Bayard. Outre s’entraîner au tir, les Tricolores peuvent s’adonner sur place à de la course à pied ou à des sorties à vélo.

Aux beaux jours, les amateurs de promenades ou de randonnées pédestres trouvent sur le plateau Bayard de nombreux itinéraires balisés, alors que sur le plan sportif ont eu lieu des courses pédestres consistant à atteindre le col au départ de Gap. Le plateau Bayard offre aussi de multiples possibilités de pratiquer l’escalade, par exemple aux dalles de Gleize, alors que la pratique du canoë-kayak est possible sur le Drac. Face à la raréfaction de la neige, les activités estivales sont amenées à jouer un rôle de plus en plus crucial, d’autant que depuis l’hiver 2023/2024, l’association gestionnaire a pris la décision de ne plus utiliser de canons à neige pour enneiger artificiellement le domaine skiable. Cette recherche d’équilibre saisonnier a déjà présidé, à la fin des années 1980, à la création du golf de Gap-Bayard.

Parcours de golf

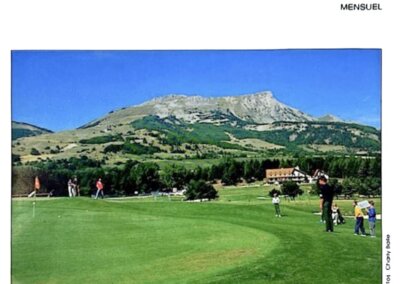

En juillet 1989 est inauguré sur le plateau Bayard un golf de 9 trous par le maire de Gap Pierre Bernard-Reymond, élu quelques mois auparavant. Porté sur les fonts baptismaux par des notables locaux sous la conduite de l’adjoint au maire Jacques Foisset, cet équipement sportif de premier ordre contribue à accentuer la diversification des activités touristiques et de loisirs proposées. Mis en chantier en 1987, ce golf de 70 hectares, sis entre pâturages et forêts et installé sur un terrain communal de 250 hectares, constitue un des plus beaux parcours de montagne, sans être pour autant trop vallonné et ainsi rendre compliqué le cheminement à pied des golfeurs. Il a été dessiné par l’architecte rhônalpin Hugues Lambert, spécialisé dans l’élaboration de parcours de montagne. Le golf de Gap-Bayard offre aux joueurs une vue exceptionnelle sur les massifs des Écrins, du Dévoluy ou du Champsaur ainsi que sur la vallée de la Durance. Cette nouvelle opportunité, destinée à conforter l’attractivité du plateau Bayard et à créer parallèlement des emplois directs et indirects, convainc même les agriculteurs locaux de se ranger derrière le projet. Dès la première saison, le succès est au rendez-vous, puisque l’Association sportive Golf Alpes Provence Gap-Bayard compte largement plus d’une centaine de membres. Le développement se poursuit et le golf du plateau Bayard passe progressivement à 18 trous.

Au niveau des compétitions, la plus importante manifestation de la saison est le Grand Prix de Golf de la Ville de Gap, qui en est, en 2024, à sa 29e édition. Ce rendez-vous annuel Pro-Am permet pendant plusieurs jours à des golfeurs amateurs et professionnels de se mesurer sur le très beau parcours haut-alpin. Alors que le golf de Gap-Bayard a fêté son trentième anniversaire en 2019, plus de 22 000 accès au parcours sont vendus chaque année et le nombre d’abonnés, principalement issus du bassin gapençais, avoisine un demi-millier. La clientèle de passage est très importante dans un département touristique comme les Hautes-Alpes, et de fait les ventes à la journée représentent une large part des recettes.

Le golf de Gap-Bayard étant recouvert de neige une partie de l’année, sa viabilité repose, dès l’origine, sur la complémentarité avec les autres activités hivernales et les recettes tirées, tout au long de l’année, de la restauration et de l’hébergement au centre d’oxygénation. L’environnement montagnard exceptionnel du golf de Gap-Bayard constitue donc à la fois un indéniable facteur d’attractivité et une contrainte financière non négligeable. Le golf de Gap-Bayard continue à vivre avec son temps et s’est vu décerner, en 2022, par la fédération française de golf, le label bronze « Golf pour la biodiversité », qui témoigne de l’engagement volontaire des acteurs locaux pour améliorer la connaissance, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel présent sur le site.

Bibliographie

Jean Maëro, Bayard : La mémoire préservée, Gap, Association La Bise de Bayard, 2003.

Jean-François Mignot, Histoire du Tour de France, Paris, La Découverte, 2014.

Bernard Oury, « Col Saint-Guigues ou col Bayard », Bulletin de la Société d’études des Hautes-Alpes, 1997.