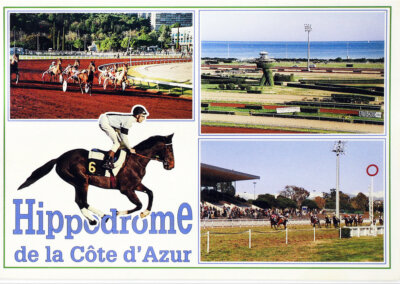

Situé à Cagnes-sur-Mer face à la Méditerranée, l’hippodrome de la Côte d’Azur a connu ses premières courses en 1952. Il s’étend sur 60 hectares et peut accueillir 12 000 personnes avec, en plus des pesages, 6 000 places en tribunes. Des aménagements successifs, très ambitieux, ont contribué à sa réputation nationale et internationale. Après une longue genèse, son histoire est donc celle d’une conquête, forgée à coup de travaux permanents, d’agrandissements et de mises en œuvre d’infrastructures innovantes, pour permettre aux courses les plus prestigieuses de s’y dérouler.

La genèse d’un champ de courses commun

Le 21 avril 1851, un groupe d’hivernants anglais fonde un club des courses à Nice, dans le quartier de la Croix-de-Marbre, et improvise la première réunion hippique sur la Côte d’Azur, dans un champ de Sainte-Marguerite à l’embouchure du Var. Après le rattachement de Nice à la France, est constituée, en 1865, la Société des Courses de Nice. Le nouvel hippodrome du champ du Var est terminé en 1868 et la première réunion des courses de Nice a lieu au mois de février 1869. Parallèlement, la ville de Cannes construit, dans la même optique touristique, un hippodrome en 1920, sur un terrain de Mandelieu, et organise chaque année un meeting mondain s’intercalant avec celui de Nice.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les deux hippodromes sont sévèrement endommagés. Celui de Nice est transformé par les Allemands en parking pour chars d’assaut et voitures, alors que d’autres destructions sont causées par les munitions entreposées à l’intérieur des tribunes. À la Libération, l’embouchure du Var est par ailleurs choisie pour assurer l’extension de l’aéroport de Nice. En 1945, en accord avec les Sociétés de Courses de Nice et de Cannes, les collectivités décident donc de concentrer toutes les activités hippiques de la région sur un hippodrome unique de classe internationale, pouvant fonctionner toute l’année, de jour comme de nuit. Le choix se porte sur Cagnes-sur-Mer, situé entre Nice et Cannes. Après de nombreuses difficultés, sont acquis les terrains jadis occupés par l’ancien Golf Club de Nice sur le secteur de Saint-Véran, entre le fleuve Le Loup, la mer, la voie de chemin de fer et la rivière de la Cagne.

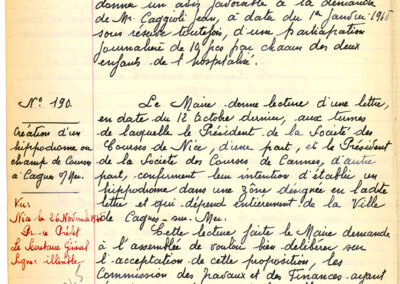

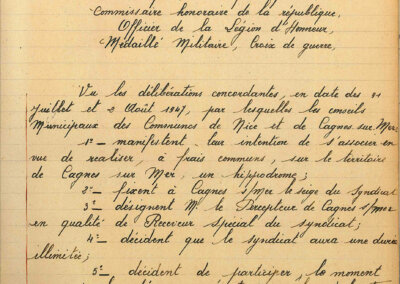

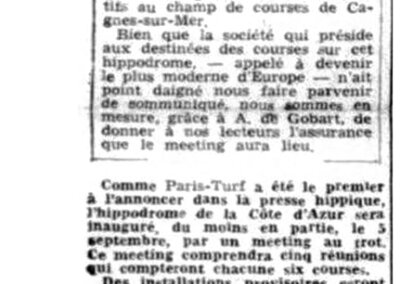

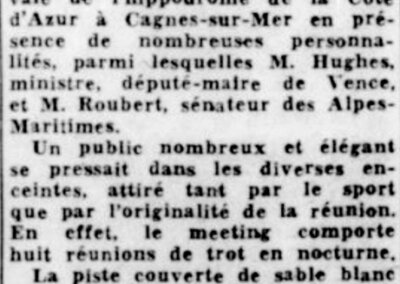

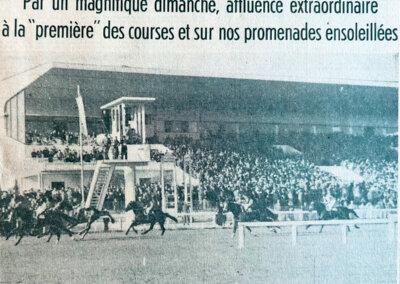

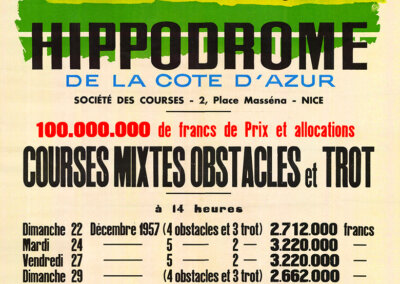

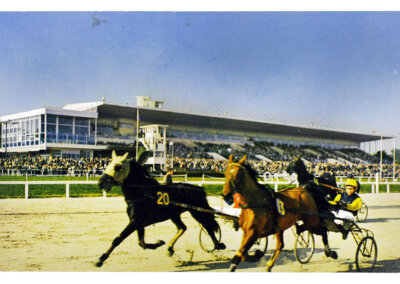

Le principe de la création d’un hippodrome à Cagnes-sur-Mer est approuvé par le conseil municipal, le 8 novembre 1945, sous la mandature de Louis Negro. Seize mois plus tard, le 21 mars 1947, les édiles entérinent la création d’un syndicat intercommunal entre les communes de Nice, Cannes et Cagnes-sur-Mer, puis en août 1947 est décidé l’achat des terrains. En 1948 est signé un bail emphytéotique avec le syndicat intercommunal nouvellement créé et comprenant les villes de Nice et de Cagnes-sur-Mer, propriétaires des terrains. La nouvelle Société des Courses de la Côte d’Azur (SCCA), née en 1951 de la fusion de celles de Nice et de Cannes, est d’abord présidée par le vicomte Christian de l’Hermite, puis à la mort de ce dernier, en 1954, par une autre personnalité de renom, André Masséna, prince d’Essling, arrière-petit-fils du maréchal d’Empire. À la suite d’autres achats de terrains, la superficie totale de l’hippodrome s’élève au final à 65 hectares. Les travaux peuvent démarrer en 1949, même si le budget final est loin d’être bouclé. Entre 1949 et 1952 sont aménagées, lors d’une première tranche de travaux, une piste de trot, une piste d’obstacles et une piste de plat, ainsi que des tribunes provisoires. Cela permet d’organiser, en septembre 1952, cinq journées de courses en diurne. L’ouverture a lieu le 5 septembre devant près de 5 000 personnes. Pour cette grande rentrée des courses d’après-guerre sur la Côte d’Azur, de nombreuses personnalités sont présentes, comme le député-maire de Nice Jean Médecin, le maire de Cagnes-sur-Mer, Louis Négro, le sénateur Léon Teisseire, président du syndicat intercommunal ayant contribué à porter l’hippodrome sur les fonts baptismaux, le président de la Société des Courses de la Côte d’Azur (SCCA), le vicomte Christian de l’Hermite, mais aussi le préfet des Alpes-Maritimes Henry Soum, futur ministre d’État de la Principauté de Monaco. Bien que les travaux se poursuivent, des courses nocturnes estivales sont disputées dès 1953. Après la construction de boxes et de chambres de lads, le premier meeting d’hiver a lieu en 1956-1957. Le 23 décembre 1956 marque ainsi le début des grandes saisons internationales d’hiver et donc le véritable baptême des nouvelles pistes de l’hippodrome. La veille de ce premier meeting d’hiver, une visite du nouvel équipement est organisée, sous la conduite de l’architecte cannois Eugène Lizero. Plusieurs notabilités locales y assistent, dont Jean Médecin accompagné du nouveau préfet des Alpes-Maritimes, Jean-Pierre Moatti. Au-delà de ce Prix d’ouverture, 37 réunions et 212 courses se tiennent au cours de ce qui est la véritable première année complète d’exercice. Après agrandissement des tribunes, élargissement des pistes et aménagement de nouveaux quartiers de boxes, les installations définitives de l’hippodrome de la Côte d’Azur sont officiellement inaugurées quatre ans plus tard, le 17 décembre 1960, en présence des maires de Nice et de Cannes, des parlementaires, mais aussi du préfet des Alpes-Maritimes. Ce dernier rappelle, devant un large public composé d’environ 2 000 personnes, que « cet hippodrome est l’œuvre du département », qui a en effet apporté à lui seul plus de 40 % du financement. La plus grande réalisation départementale d’après-guerre est cependant avant tout le fruit d’une coopération exemplaire entre les différents édiles locaux, qui ont su travailler pour le bien commun en laissant de côté l’intérêt particulier de leur terre d’élection. Les courses de chevaux représentent depuis longtemps un élément indispensable de la vie touristique sur la Côte d’Azur aux retombées économiques indéniables et vont pouvoir continuer à prospérer pendant de longues décennies.

Un hippodrome à la pointe de la modernité

Au début des années 1960, Cagnes-sur-Mer figure parmi les hippodromes les plus modernes d’Europe avec une multitude d’installations : une piste engazonnée pour les épreuves de plat d’une longueur de 2 000 mètres, deux pistes engazonnées pour les épreuves d’obstacles (haies et steeple-chase) en deux anneaux concentriques, une piste de trot (l’une des plus rapides d’Europe), une piste d’entraînement de plat engazonnée, une piste d’entraînement de plat, terre et sable, deux pistes d’entraînement d’obstacles, terre et sable, et une piste d’entraînement de trot, terre et sable. Les tribunes définitives sont réalisées, selon les plans établis par l’architecte Eugène Lizero, qui deviendra un spécialiste de l’aménagement d’hippodromes ailleurs en France, et en particulier en région parisienne. En 1956, l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer dispose déjà, comme Vincennes, d’un tout nouveau procédé de photographie à l’arrivée, où une caméra enregistre en même temps l’image de l’arrivée et les temps de chronométrage. Le public se voit lui offrir un grand nombre de services, et en premier lieu un snack-bar et un restaurant aux larges baies vitrées donnant d’une part sur le champ de courses et la mer et d’autre part sur un paysage montagneux voire sur des sommets enneigés. Les spectateurs bénéficient aussi d’une sonorisation très sophistiquée. La longueur des tribunes passe de 60 à 126 mètres, chapeautées d’un auvent de 16 mètres situé à 13 mètres de hauteur. Un parking d’une capacité de près de 3 000 voitures est aménagé, et en 1970 la jonction avec les lignes ferroviaires est opérée.

Par ailleurs, sept cents boxes sont implantés sur l’hippodrome, avec chambres de lads, pour accueillir durant la saison des courses les chevaux extérieurs à la région. Le nombre croît au cours des décennies suivantes, tout en restant inférieur à la demande. Autre signe important de la modernité de l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer, une clinique vétérinaire moderne est inaugurée au printemps 1975. Un foyer d’apprentissage est aménagé sur place, mais la Société des Courses entreprend également la création d’un centre d’entraînement à Mandelieu, où elle achète 28 hectares, dont l’ancien polo club et ses installations. Dès le 1er septembre 1963, l’hippodrome de la Côte d’Azur avait été le premier en France à instaurer l’autostart, qui facilite les départs pour les courses de trot et met tous les chevaux sur un pied d’égalité. Le système est ensuite adopté dans presque toutes les grandes courses internationales. Au tournant des années 1990 et 2000, la création d’une nouvelle piste de plat tous temps à usage intensif est aussi une première en France. Le revêtement de cet anneau concentrique est constitué d’un mélange de sable et de fibre synthétique. Ces importants travaux s’effectuent dans le cadre d’un vaste programme de réaménagement et de modernisation de l’équipement, comprenant la reconstitution de pistes en gazon, la rénovation des tribunes ou la création de nouveaux boxes.

Aujourd’hui l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer poursuit sa quête d’excellence au service du monde hippique, comme en témoigne le renouvellement de la piste en sable fibré en 2023 ou l’acquisition, en 2024, par la clinique vétérinaire du tout premier IRM équin de la région, permettant au vétérinaire d’effectuer un diagnostic beaucoup plus précis. Comme lors de l’implantation de la clinique, un demi-siècle auparavant, l’objectif est d’attirer de nouveaux propriétaires et d’éviter à ceux déjà présents à Cagnes-sur-Mer d’effectuer un long chemin pour faire examiner leurs chevaux.

L’organisation de compétitions internationales

Le 5 septembre 1952, la première journée de courses sur l’hippodrome de la Côte d’Azur voit notamment se disputer le Prix de Nice, remporté par Crac T. Dès 1953, la construction de la piste de trot permet de battre des records de vitesse. Le mois de décembre 1956 marque véritablement la date d’arrivée des premiers galopeurs. Lors du meeting international d’hiver 1956-1957 ont lieu 70 courses à obstacles, 38 courses en plat, 117 au trot, soit au total 225 courses. La clémence du climat méditerranéen, dont jouit la Côte d’Azur, contribue à garder les pistes en bon état y compris en hiver. Cela permet de tenir chaque année à Cagnes-sur-Mer deux temps distincts consacrés aux courses, ce qui réduit d’autant les moments d’inactivité pour les commerçants installés à proximité de l’hippodrome. La saison d’hiver débute généralement le 20 décembre pour s’achever à la mi-mars avec au programme des courses d’obstacles, de plat et de trot. C’est en effet lors du meeting d’hiver que se déroulent les courses les plus prestigieuses. Les réunions estivales, souvent réservées aux seuls trotteurs, ont lieu en nocturne au cours des mois de juillet et d’août.

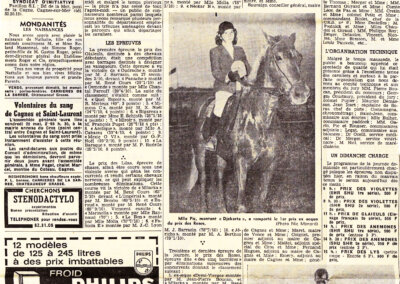

Parmi les principales épreuves organisées, on compte le Grand Prix du casino municipal d’Enghien-les-Bains, grande course de haies de 3 600 mètres ; le Grand Prix de la ville de Nice, steeple-chase international de 4 500 mètres ; le Grand Prix du conseil général des Alpes-Maritimes, course de plat de 2 400 mètres. Toutes les autres courses se déroulent au cours des 36 journées d’hiver et des 12 nocturnes de juillet-août. En janvier 1960 se tient à l’hippodrome de la Côte d’Azur le premier tiercé couru sur un hippodrome de province. C’est également à Cagnes-sur-Mer que les cavalières portent casaque et toque pour la première fois de manière officielle en France. Le prix des Amazones, course uniquement réservée aux femmes, est couru le 5 mars 1961, et connaît un très grand succès. C’est la cavalière française Janine Lefèvre qui l’emporte sur Kid.

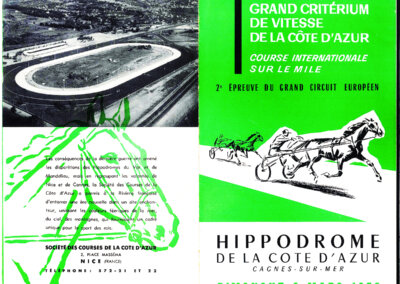

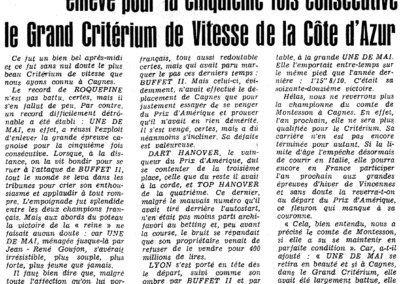

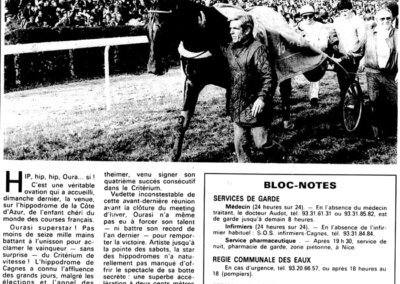

À compter du 2 mars 1958 se dispute par ailleurs le Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur, épreuve internationale courue sur un mile, soit 1 609 mètres. Elle se caractérise par un départ lancé à l’autostart et rassemble tous les champions mondiaux du trotting. Elle s’impose rapidement comme la course la plus prestigieuse de l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Les noms des vainqueurs figurant à son palmarès sont d’ailleurs éloquents. En 1958, l’épreuve est remportée par le trotteur italien Jariolain, qui réalise un véritable exploit en battant, à cette occasion, le record européen du kilomètre en 1 min. 15 sec. et 69/100e. Le second bat aussi l’ancien record, confirmant ainsi le caractère rapide de la piste de l’hippodrome de la Côte d’Azur. Dès l’année suivante, le trotteur français Jamin, vainqueur à Vincennes des deux derniers Prix d’Amérique, s’impose et bat à nouveau ce record. De 1969 à 1973, c’est Une de mai qui s’adjuge la course à cinq reprises sous les ordres de Jean-René Gougeon. Ce driver sera au final onze fois lauréat de l’épreuve à la suite des victoires de Bellino II (1975 et 1976), Hadol du Vivier (1980) et de trois des quatre succès du « crack des cracks » Ourasi, qui s’impose sans partage de 1986 à 1989. Jean-René Gougeon est également surnommé « le pape de Vincennes » pour être, avec huit courses remportées, le recordman des victoires lors du Prix d’Amérique. En 2022, année du cinquantenaire, c’est le trotteur italien Varenne, l’un des meilleurs de l’histoire hippique, qui fait à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer l’honneur de sa présence. « Il Capitano » remporte la course devant des tribunes combles et pour le plus grand plaisir des nombreux Italiens ayant fait le déplacement pour le voir courir et triompher. Plus récemment, le Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur a vu s’imposer à quatre reprises (2013 et 2015 à 2017) le trotteur français Timoko, cheval qui termine d’ailleurs invaincu sa carrière à Cagnes-sur-Mer. Suit en 2018 une éclatante victoire du champion français, Bold Eagle, qui égale le record de la piste et bat celui de l’épreuve en 1 min 8 s et 9/100e. Enfin ces dernières années, le trotteur italien Vivid Wise As s’est imposé à trois reprises (2020, 2021 et 2023).

Bibliographie

Archives municipales de Cagnes-sur-Mer, « L’hippodrome de la Côte d’Azur », in Côte d’Azur : Histoire des sports élégants, Cannes, mairie de Cannes, 2016, p. 37-39.

Bernard Maccario et Yvan Gastaut, Sports & Alpes-Maritimes. D’hier à aujourd’hui, Saint-Laurent-du-Var, Éditions Mémoires millénaires, 2020.

Isabelle Pintus, « L’hippodrome de la Côte d’Azur », Recherches régionales, n° 214, juillet 2018.