Le Parc des Sports de Saint-Chamand à Avignon

Au cours des années 1960 naît à Avignon dans le quartier de Saint-Chamand, un complexe sportif comprenant notamment une piscine et un stade pourvu d’une piste d’athlétisme. Cet ensemble moderne, à l’architecture remarquable, a été occupé par plusieurs clubs locaux dans différentes disciplines, tout en accueillant des événements sportifs nationaux et internationaux. Laissée à l’abandon durant près d’une décennie, la piscine, totalement réhabilitée, a réouvert au public en 2019, alors qu’une nouvelle plaine des sports voyait le jour pour redynamiser le quartier.

Naissance d’un stade nautique à l’architecture soignée

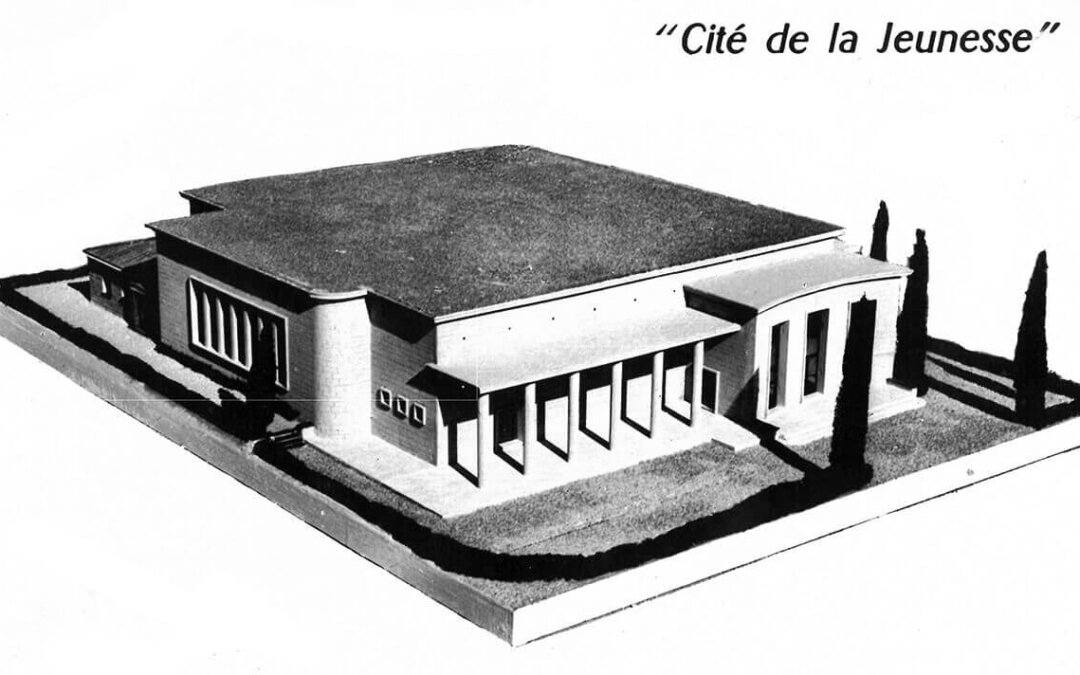

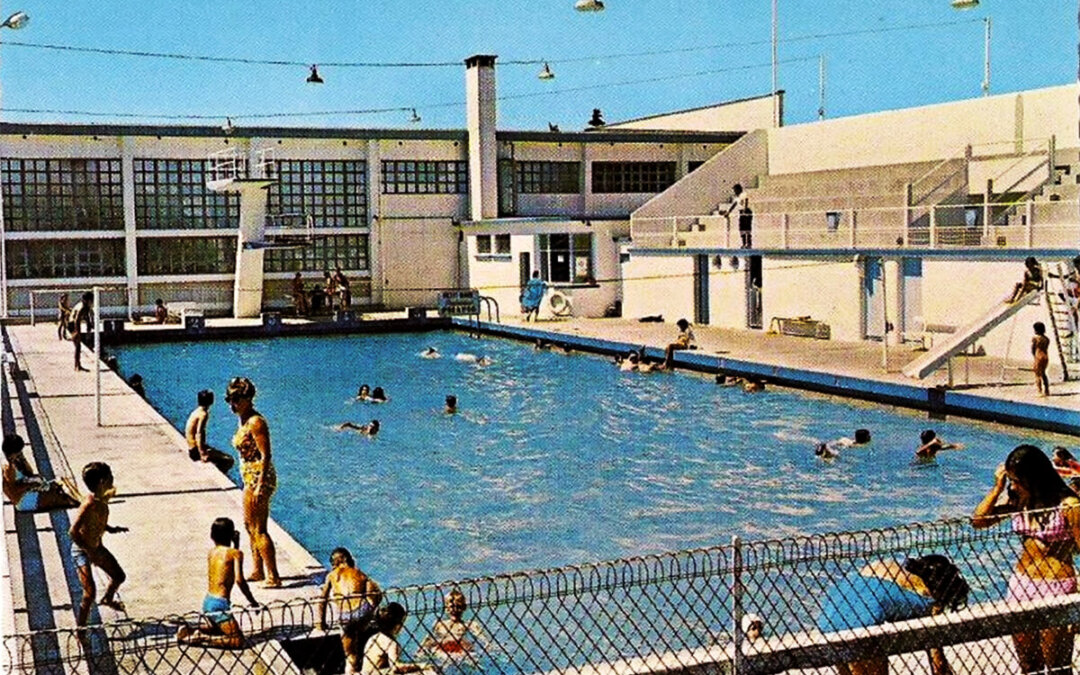

En 1960, la municipalité d’Avignon dirigée par le socialiste Henri Duffaut, qui a succédé en 1958 au radical Édouard Daladier, confie à la Société d’équipement du département de Vaucluse (SEDV) la réalisation de la future Zone d’urbanisation prioritaire Sud, englobant le quartier de Saint-Chamand. Dans cette ZUP d’une surface envisagée de 42 hectares, par la suite plus que triplée, 14 sont réservés à un Parc des Sports, dessiné, comme l’ensemble de la zone, par l’architecte et Prix de Rome 1936 André Remondet, assisté de l’architecte vauclusien Albert Conil. La première tranche de travaux prévoit la réalisation d’un stade nautique sur les bords de la Nationale 7 ou « route de Marseille » (nom qui demeure pour qualifier la piscine). Il s’agit non seulement d’accompagner la construction de nouveaux quartiers d’habitation d’équipements collectifs ambitieux, mais aussi de répondre à la pénurie de piscines sur le plan national. Par la réalisation de cette piscine municipale, la Ville d’Avignon entend se distinguer et se placer dans le peloton de tête des équipements nautiques, tout en offrant à sa jeunesse un nouveau lieu majeur de distraction et d’apprentissage de la natation.

Cet équipement aquatique, à l’architecture brutaliste où le béton est roi, comprend un bassin de compétition de 50 m aux dimensions olympiques et un bassin d’entraînement de 25 m tous deux non couverts. Autre geste architectural majeur un plongeoir monumental à quatre tremplins placés à différentes hauteurs surmonte une fosse de plongée. Une pataugeoire est aussi prévue pour les plus petits. Des tribunes et gradins, des plages, ainsi qu’un bar-restaurant complètent ce stade nautique. En raison de la faible profondeur de la nappe phréatique, les bassins ont été surélevés et les vestiaires et annexes placés en dessous.

La piscine est mise en service le 2 juillet 1966 sous le regard des édiles municipaux et du directeur départemental de la Jeunesse et des Sports. Elle rencontre immédiatement un grand succès estival, bien que le personnel soit encore limité et que certains travaux doivent être achevés. La gestion et l’exploitation du futur Parc des Sports d’Avignon ont été confiées par convention, en mai 1966, à l’Association pour la gestion de réalisations municipales de la ville d’Avignon (AGRMVA). La municipalité a parallèlement placé à la direction du stade nautique Robert Christophe ancien champion de natation devenu en 1965 président et entraîneur du Cercle des nageurs d’Avignon. Dès l’été 1966, ce dernier met en place une « école de perfectionnement à la natation de compétition » avec des cours trois fois par semaine à raison d’une heure par séance. La quinzaine de nageurs et nageuses les plus prometteurs sont ensuite invités à poursuivre l’entraînement au sein du Cercle des nageurs d’Avignon.

La piscine étant considérée par la municipalité comme une « œuvre sociale », le tarif d’entrée a été initialement fixé à seulement 1 franc et la gratuité octroyée entre autres aux scolaires, aux centres aérés et aux militaires. Le coût de l’équipement est donc largement supporté par les finances de la Ville, sans même prendre en compte la rémunération des maîtres-nageurs municipaux et saisonniers progressivement embauchés. Cette piscine enregistre, en 1966, près de 70 000 entrées de son ouverture début juillet à sa fermeture à la mi-octobre. Puis les années suivantes elle fonctionne de Pâques à la seconde quinzaine de septembre, soit environ 170 jours d’ouverture au public, et dépasse les 100 000 entrées, dont un cinquième à titre gratuit.

Une inauguration à la mesure de l’événement

L’inauguration officielle a lieu le 29 juillet 1967 après un an de fonctionnement et les festivités s’étalent sur deux jours. Elle est présidée par le député-maire Henri Duffaut et le préfet du Vaucluse Pierre Hosteing. Ils sont accompagnés du président du Conseil général du Vaucluse, Jules Niel, d’autres élus locaux et des représentants des entreprises ayant contribué à cette réalisation. Côté sportif, outre des responsables des clubs avignonnais et le directeur de la piscine Robert Christophe, on note la présence du président de la Fédération française de natation, André Soret, qui a fait le déplacement depuis Paris, pour souligner, dans son discours, l’espoir de voir la natation hexagonale se hisser dans l’avenir au plus haut niveau grâce à des efforts de construction tels que celui entrepris par la Ville d’Avignon.

Sous la conduite de l’architecte en chef André Remondet, les officiels se rendent d’abord à quelques encablures de la piscine, pour assister à la première coulée de béton symbolique du futur stade d’honneur de la ville appartenant au même complexe sportif. Puis la cérémonie donne lieu à une démonstration de plongeon, suivie de deux 25 m nage libre qui voient s’affronter des élus municipaux, des journalistes et des participants du Festival de théâtre d’Avignon. La victoire revient dans la première course au comédien et danseur Jean-Pierre Cassel et dans la seconde au journaliste Jean Joubert. Le point d’orgue des festivités est, sur deux jours, une rencontre de natation France Italie espoirs, avec victoire française chez les garçons et victoire italienne chez les filles. Pour assister à cette compétition internationale et encourager ces jeunes se trouve dans le public le champion de natation Alex Jany, médaillé de bronze aux Jeux de Londres en 1948 et d’Helsinki en 1952 en relais 4 X 200 m. On note aussi la présence dans les gradins de deux jeunes nageurs prometteurs : Alain Mosconi, premier Français à être passé, l’année précédente, sous les deux minutes au 200 m nage libre et futur médaillé de bronze sur 400 m lors de l’Olympiade de Mexico 1968, et Claude Mandonnaud, sacrée championne d’Europe du 400 m nage libre en 1966 à Utrecht aux Pays-Bas. Pour clôturer ces deux journées un match de water-polo oppose le Cercle des nageurs de Marseille (CNM), champion de France, et le Royal Swimming Club de Bruxelles, au terme duquel les deux équipes se quittent sur le score de parité de 5 à 5.

Une piscine au service des clubs locaux et de l’organisation de compétitions

Dès 1968, le nouveau stade nautique d’Avignon accueille des compétitions de rang national. En mai a lieu une rencontre de natation Île-de-France Provence, permettant au public avignonnais d’applaudir des champions comme Alain Mosconi, Christine Caron, vice-championne olympique du 100 m dos aux Jeux olympique de Tokyo 1964, ou la multiple championne de France Danièle Dorléans. Au cours de cette rencontre Marc De Herdt améliore son propre record de France du 200 m brasse. Dans la foulée, la piscine accueille les Championnats de France militaires de natation, où s’illustre notamment le Dunkerquois Francis Luyce, futur président de la Fédération française de natation.

Le stade nautique d’Avignon est aussi un lieu de stages d’entraînement pour d’autres équipes de natation, y compris venues de l’étranger, comme l’équipe de natation belge sélectionnée pour les Jeux olympiques de Mexico. Puis à l’été 1969, ce sont les nageurs et nageuses du Swimming Club Luxembourg qui séjournent dans la cité des Papes. Dans cette même optique de rayonnement international, la piscine accueille, le 22 juillet 1970, les « Jeux sans frontières », émission télévisée créée par Guy Lux et Claude Savarit cinq ans plus tôt à la demande du général de Gaulle, qui souhaite, à la suite du traité d’amitié franco-allemand de l’Élysée de 1963, œuvrer au rapprochement des peuples européens. Ces « Jeux sans frontières » rassemblent ainsi sept nations européennes (France, Italie, République fédérale d’Allemagne, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Grande-Bretagne) s’affrontant dans la bonne humeur. Absente depuis deux ans, la France fait son retour en 1970 et propose lors de la manche française disputée à la piscine d’Avignon diverses épreuves sportives ludiques et télégéniques, dont une sorte de rugby volant pour rendre hommage à la ville hôte représentant la France : une personne glisse sur un toboggan ballon ovale à la main et le lance, avant de tomber dans l’eau, en direction d’un coéquipier, qui juché sur un plongeoir se jette à l’eau pour tenter de l’attraper.

La nouvelle piscine est aussi mise à la disposition de plusieurs clubs locaux, dont le Cercle des nageurs d’Avignon, fondé en 1934 sous le nom de Club sportif nautique et dont les membres nagent initialement dans l’actuel étang de Saint-Chamand, une gravière creusée pour extraire le ballast nécessaire à la ligne de chemin de fer Avignon Cavaillon. Le club prend son nom actuel en 1945 et bénéficie sur l’île de la Barthelasse de la première piscine digne de ce nom constituée d’un bassin semi-circulaire à ciel ouvert. Avec le stade nautique « de la route de Marseille », le club passe dans une autre dimension, d’autant plus que dès janvier 1969 est mise en service au lycée Mistral la première piscine couverte, qui a la particularité d’être à la fois scolaire et publique. Elle est confiée, comme le stade nautique, aux soins de Robert Christophe. Le nombre d’équipements aquatiques avignonnais continue à croître rapidement au début de la décennie suivante au plus grand profit du développement du Cercle des nageurs d’Avignon. Le club bénéficie ainsi, à partir d’octobre 1972, de l’ouverture de la piscine Stuart Mill, qui, également couverte, est accessible tout au long de l’année, et favorise la création d’une véritable école municipale d’apprentissage de la natation sous la supervision des maîtres-nageurs municipaux. Puis est mise en service, en avril 1973, la piscine Chevalier de Folard, suivie de la piscine Jean Clément dans le quartier de Montfavet.

D’autres clubs utilisent également le stade nautique et les autres piscines avignonnaises, comme les Dauphins d’Avignon, club de plongée sous-marine fondé dès 1973 par le jeune moniteur Bernard Fouquet, afin de promouvoir localement cette discipline sportive. Il en est de même du Club des Nageurs Sauveteurs d’Avignon ou du Club Avignon Triathlon (CAT) fondé en 1984 et devenu en 1997 Avignon le Pontet Triathlon.

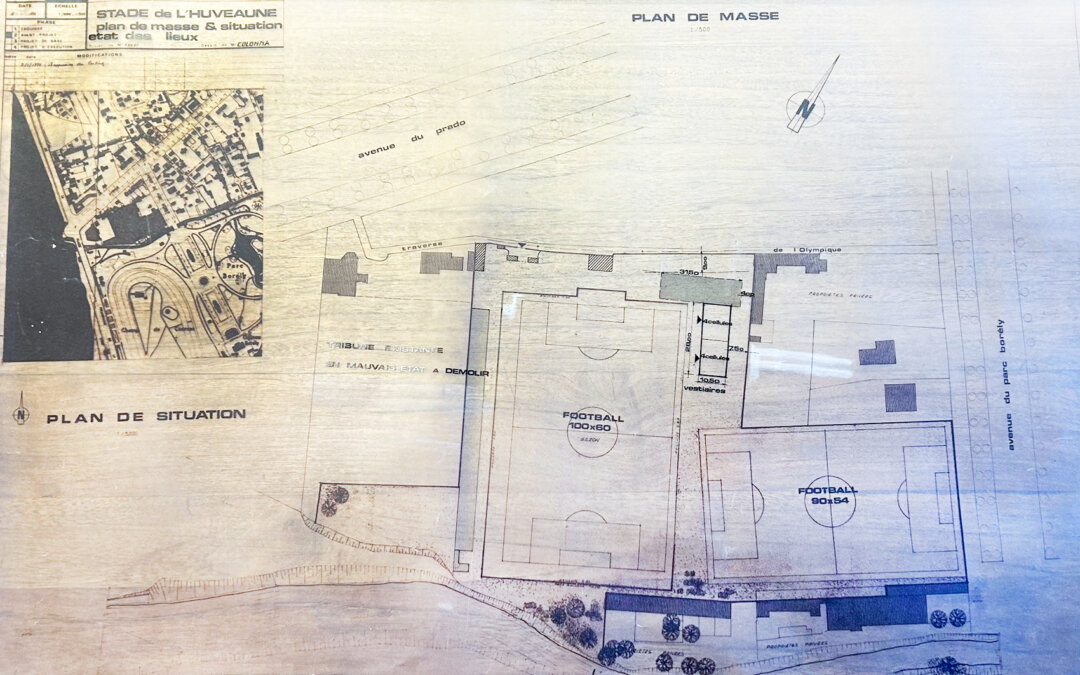

Le stade du Parc des Sports d’Avignon

Dans la foulée de l’inauguration de la piscine, le complexe sportif est complété par la construction, entre 1967 et 1969, du stade du Parc des Sports. Dès le début de l’année 1967, des ouvriers préparent le terrain sur lequel doit voir le jour le futur stade d’honneur de la ville. Ils aménagent notamment un système de drainage et apportent sur place des tonnes de sable, de pierres et de graviers. Ce stade d’honneur dispose de deux tribunes couvertes et d’une piste d’athlétisme moderne équipée d’un revêtement en « Rub Kor », matière synthétique faite de résidus de caoutchouc. Cette piste est par la suite éclairée. Entre la piscine et le stade prennent également place des terrains d’entraînement pour les sports collectifs, puis des courts de tennis. Le choix des noms donnés aux tribunes du stade permet d’honorer deux grands sportifs locaux disparus. La tribune d’honneur rappelle la mémoire de Jean Rey, champion de France de cyclisme sur route en 1949, mort l’année suivante dans un accident à seulement 25 ans au seuil d’une carrière prometteuse. La seconde tribune rend hommage à Victor Baranca, champion de France du 800 m en 1923 et décédé en 1963 quelques années avant la construction du stade.

L’ouverture du stade s’effectue le 18 octobre 1969 en présence de nombreuses personnalités, dont le maire d’Avignon Henri Duffaut. Pour l’occasion un match amical est disputé entre l’Olympique avignonnais (OA) et l’AS Saint-Étienne de Salif Keita, championne de France en titre, avec à la clé une victoire des locaux 3 buts à 1. Le lendemain une rencontre du championnat de France de de rugby de 1ère division oppose l’Entente sportive Avignon Saint-Saturnin à une équipe du Sud-Ouest l’Union sportive Fumel Libos. De passage à Avignon le 9 novembre 1969, le secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports Joseph Comiti visite le stade nautique et le stade du Parc des Sports d’Avignon, en compagnie du maire, du préfet et de parlementaires. De manière plus anecdotique, cette nouvelle enceinte sportive flambant neuve sert également de cadre, en 1972, au film Les fous du stade réalisé par Claude Zidi avec les Charlots dans les rôles titres. Les scènes sensées se dérouler aux Jeux olympiques sont en majeure partie tournées dans le stade avignonnais.

Mais le stade du Parc des Sports accompagne surtout les performances sportives des équipes locales, notamment en football et en rugby à XIII, dont Avignon est un des fiefs. Né en 1931 sous le nom d’Avenir Club Avignonnais (ACA), puis rebaptisé Olympique avignonnais (OA) en 1949, ce club de football présidé, à partir de 1965, par l’entrepreneur local Guy Sauget fait du nouveau Parc des Sports son stade résident. Sous l’égide de son mécène, le club évolue en deuxième division et atteint en 1973 la demi-finale de la coupe de France uniquement battu par l’Olympique lyonnais futur vainqueur de la finale contre le FC Nantes. Puis consécration l’Olympique avignonnais joue en Division 1 lors de la saison 1975-1976 mais effectue l’ensemble du championnat à la dernière place ne totalisant que vingt points à la fin de la saison. Le 13 décembre 1975, plus de 13 000 spectateurs assistent au retour de l’AS Saint-Étienne au Parc des Sports. Ce sont cette fois les Verts qui s’imposent 3 buts à 1 et remportent le championnat de France, tout en échouant en finale de la coupe d’Europe des clubs champions à Glasgow contre le Bayern Munich. Perdant le statut professionnel en 1979, l’Olympique avignonnais connaît une décennie difficile avant de brièvement retrouver la deuxième division entre 1989 et 1991, puis il retombe dans les limbes et connaît deux dépôts de bilan en 1996 et 2010 et plusieurs changements de nom, parfois au gré de fusions. À partir de 2009, c’est l’Athletic Club Arles-Avignon (ex Athletic Club arlésien), accédant à la deuxième division et ne pouvant plus jouer à Arles, qui est le club résident du Parc des Sports. À l’été 2009, une mise aux normes est donc nécessaire et une tribune provisoire est édifiée. Des travaux nettement plus importants sont entrepris l’été suivant pour permettre à l’Athletic Club Arles-Avignon d’accéder en Ligue 1 lors de la saison 2010-2011. Outre la rénovation de la tribune Jean Rey et l’agrandissement de la tribune Baranca, le stade est pourvu de deux nouvelles tribunes populaires Nord et Sud derrière les buts, ce qui permet aux supporters locaux de vibrer une seconde fois au rythme de l’accueil des plus grandes équipes du football français. Le match contre l’Olympique de Marseille se déroule devant 15 000 spectateurs. Retombé en Ligue 2, puis rétrogradé administrativement, le club dépose le bilan en 2015. Le Parc des Sports accueille également à l’occasion des matchs internationaux, comme lors du Tournoi de Toulon, rebaptisé Festival international espoirs ou Tournoi Maurice Revello du nom de son créateur.

En 2017, le Sporting Olympique (SO) Avignon XIII, qui a quitté le stade Saint-Ruf, investit le Parc des Sports pour y disputer ses matchs à domicile. Il devient champion de France pour la première fois de sa longue histoire en 2018. Ce club né en 1916 s’est définitivement tourné vers le jeu à XIII en 1946 et a ainsi offert plusieurs décennies d’exploits aux Avignonnais, dont cinq victoires en coupe de France. Le Parc des Sports d’Avignon partage en effet une longue histoire avec le rugby et en particulier avec les treizistes. Ce stade a aussi vu se dérouler en son sein des rencontres internationales, comme France Irlande en 2010 ou France Angleterre en 2011 et en 2016. Lors de cette dernière confrontation, remportée par les Anglais 40 à 6, le coup d’envoi est donné par l’Avignonnais Jérémie Azou, champion olympique d’aviron la même année à Rio. L’apogée rugbystique date cependant du 1er novembre 2013 lors de la confrontation entre la France et la Nouvelle-Zélande à l’occasion de la Coupe du monde de rugby à XIII, dont des matchs se déroulent en France. Malgré la lourde défaite française 48 à 0 face aux All Blacks, le succès populaire est au rendez-vous, puisque le match se joue à guichets fermés et que pour l’occasion le stade bat son record d’affluence avec 17 518 spectateurs.

Une nouvelle plaine des sports

Fermé en 2010, le stade nautique est laissé près d’une décennie à l’abandon et se dégrade inexorablement, bien qu’il soit classé, en 2015, « Patrimoine du XXe siècle » (label devenu l’année suivante « Architecture contemporaine remarquable »), comme l’ensemble du Parc des Sports de Saint-Chamand. Sous l’impulsion de la municipalité socialiste dirigée par Cécile Helle et avec l’aide de l’État, la piscine bénéficie finalement, pour un coût de plus de 18 millions d’euros, d’une totale réhabilitation conjuguée à une transformation partielle. Au terme de treize mois de travaux débutés en novembre 2018, le bassin de 50 m se mue en un bassin nordique chauffé à 29 degrés et accessible toute l’année, alors que le bassin de 25 m devient un espace ludique familial. Des toboggans pour enfants et adolescents sont intégrés aux installations et complétés par des aires de jeux et des plages végétalisées. Les terrains sportifs ensablés, situés à proximité, permettent de pratiquer le beach-volley. Le plongeoir, désormais sans usage, est cependant conservé comme une vigie rappelant l’esprit architectural d’origine et les sauts dans la piscine s’effectuent par d’autres biais. Pourvu d’espaces de restauration, le nouvel ensemble est en outre couplé à un centre privé de remise en forme, proposant salle de fitness, salle de musculation, hammams, saunas ou jacuzzis. La modernisation de la piscine est aussi passée par l’utilisation des énergies renouvelables (géothermie et panneaux photovoltaïques). Ce stade nautique, flambant neuf, réouvre au public le 14 décembre 2019 et membres du Cercle des nageurs d’Avignon ou autres nageurs se sont immédiatement appropriés les installations, alors que le grand public bénéficie de deux jours de festivités pour célébrer ces retrouvailles avec une piscine qui a failli totalement disparaître.

Quelques mois plus tôt, le 17 juillet 2019, est inaugurée une nouvelle plaine des sports nichée au cœur du quartier de Saint-Chamand à proximité immédiate du stade nautique et du stade du Parc des Sports. À cette occasion une grande fête mêlant toutes les générations est organisée avec initiation à différentes pratiques sportives et spectacle d’artistes acrobates dans les airs. Cette renaissance du stade nautique s’inscrit en effet dans le cadre plus large de l’aménagement sur 7 hectares d’un vaste espace sportif et de loisirs en libre accès, destiné à revitaliser le quartier, désormais plus accessible grâce à l’arrivée d’une ligne de tramway. Cette opération, soutenue par l’Agence nationale pour le rénovation urbaine (ANRU), a vu émerger de nombreux équipements, alors que d’autres ont été rénovés. À côté du skatepark existant se trouve désormais une piste de pumptrack permettant, grâce à sa succession de bosses et de virages relevés, la pratique du skateboard, du roller ou de la trottinette, mais aussi du BMX. D’anciens terrains de football ou de rugby et la piste d’athlétisme hier réservés à l’entraînement des clubs, ont été rendus accessibles à tous, alors qu’un nouveau city stade ou terrain multisports a vu le jour, avec notamment un terrain de basket-ball 3 X 3. Une aire de fitness et un parcours santé ont également été aménagés et on retrouve au sein de cette plaine des sports des tables de ping-pong, un nouveau mur d’escalade de 15 m de haut sur 10 m de large, sans oublier des terrains pour jouer à la pétanque. Enfin a été créée une aire de jeu monumentale d’une hauteur de plus de 8 m, baptisée « Happy Box », comportant toboggans, trampolines et autres espaces de jeu.

Ainsi, le Parc des sports de Saint-Chamand constitue plus que jamais un cœur battant de la vie sportive avignonnaise.

Bibliographie

Antoine Le Bas, « Des piscines et des villes : genèse et développement d’un équipement public », Histoire urbaine, n° 1, 2000, p. 145-162.

Jean-François Jouffret, Bernard Lasseigne, Jean-Marie de Souza, 100 ans de passion en bleu et blanc : 100e anniversaire du SO Avignon XIII. Avignon, 2016.

Aure Lecrès, Travailler au corps. Le sport dans l’objectif, Avignon, Ville d’Avignon, 2025.