La patinoire de Gap

La création d’une patinoire artificielle

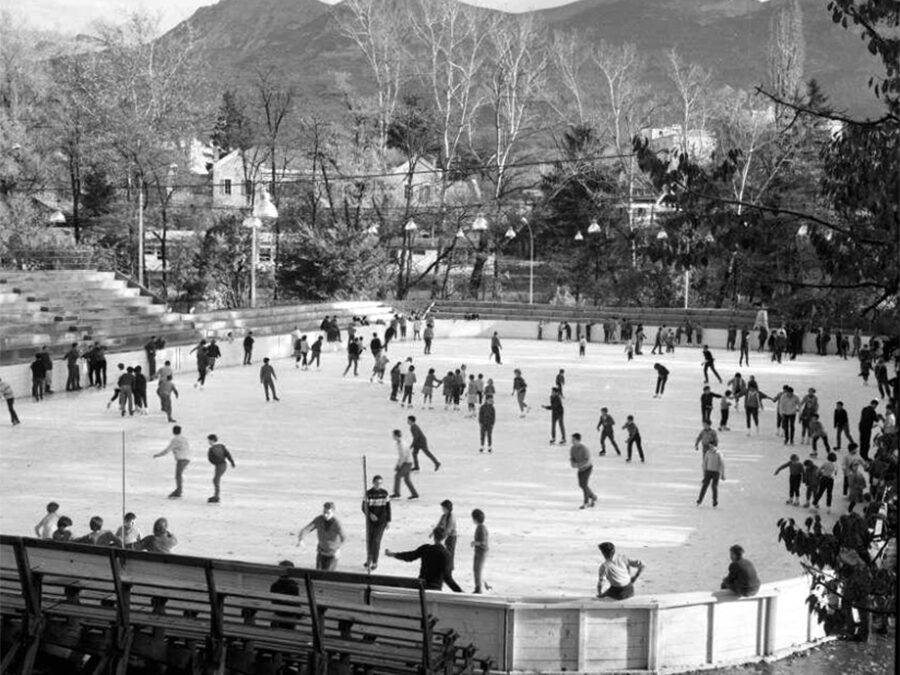

Le hockey gapençais, dont l’origine remonte à 1937, prend son envol en 1945 avec sa qualification dans le championnat de France de deuxième série. Les matchs se déroulent alors sur une patinoire naturelle, au boulodrome de la pépinière, limitant ainsi aux seuls mois d’hiver la pratique du hockey.

II faut attendre 1955 pour que la patinoire Roger Brown, du nom d’un des précurseurs du hockey sur glace à Gap, une fois clôturée et éclairée, soit inaugurée. Mais le véritable tournant s’opère à la fin des années 1950 sous l’impulsion du Gap Hockey-Club avec l’installation d’une patinoire artificielle dotée d’un système de refroidissement à l’ammoniaque. L’attrait touristique de la ville, ses nombreuses écoles et son affection pour les sports de glace assure une fréquentation régulière de l’établissement. Les dépenses énergétiques, importantes pour une telle structure, sont envisageables avec l’achèvement du barrage de Serre-Ponçon en 1960.

Grâce au soutien de la municipalité, l’objectif est d’accueillir des championnats de hockey et de patinage artistique. Le club bénéficie d’ailleurs de l’appui de la Fédération française des sports de glace qui s’intéresse fortement à cette patinoire artificielle, une des premières en France.

Le 4 février 1959, la municipalité donne son accord pour la mise en route des travaux de la patinoire dans le quartier de la Blache. Afin de garantir les meilleures installations les dirigeants du Gap Hockey-Club effectue un voyage en Suisse pour s’inspirer des infrastructures locales. Plus d’une décennie plus tard, en 1972, établissement est finalement couvert, prolongeant sa période d’ouverture au-delà de la période hivernale.

Une patinoire de compétitions

En 1974, on dénombre 103 patinoires en France qui peuvent accueillir les licenciés de Fédération française des sports de glace dont le nombre a doublé depuis les Jeux olympiques d’hiver de Grenoble en 1968. Gap accueille dans sa patinoire des compétitions au début des années 1970, d’abord nationales avec les championnats de France junior de hockey sur glace en 1972 et les championnats de France de curling et 1973, puis international avec le championnat du monde hockey sur glace de groupe C en 1974. Sous le regard des médias du monde entier, 7 matchs se déroulent dans la patinoire gapençaise qui peut accueillir 2000 spectateurs. L’enjeu est majeur pour la ville, il s’agit d’inciter les spectateurs attendus à découvrir les nombreuses activités sportives des Hautes-Alpes comme celles de neige (le département possède à l’époque plus de 20 stations de ski), l’alpinisme, la chasse ou encore les disciplines nautiques. La patinoire reçoit ensuite les championnats d’Europe de groupe A. Au-delà de ces compétitions, la patinoire sert le rayonnement de la ville au travers des succès du club de hockey sur glace local. Les Rapace du Gap Hockey-Club évoluent en 1ere série nationale depuis 1962 sous l’impulsion de leur président Jean Ferrand, dont le nom sera accolé plus tard à celui de Brown pour nommer la patinoire. Les hockeyeurs gapençais remportent le titre de champion de France en 1977 et 1978 qui jusqu’alors revenait depuis une quinzaine d’années surtout aux clubs de Chamonix et Saint-Gervais.

Une patinoire rénovée

Le public, réputé pour sa ferveur, est toujours plus nombreux ainsi que la fréquentation toujours plus importante de la patinoire, par les Gapençais et les touristes conduisent à mener de nouveaux travaux d’aménagement. Les fonds débloqués au titre de la troisième loi du Programme national d’équipement sportif socio-éducatif sont utilisés notamment pour la création de vestiaires, de douches ou encore pour construire de nouveaux gradins, portant la capacité d’accueil de la patinoire à 3 000 spectateurs assis. Ce programme adopté en 1975 propose une aide technique centralisée afin de densifier les infrastructures sportives française et à créer un maillage sportif des communes. Il s’agit pour l’État de mettre en œuvre un programme éducatif de la jeunesse, mais surtout de développer des espaces à vocation compétitives. L’objectif est donc de promouvoir et de faciliter la pratique d’un sport pour former aux mieux de futurs champions.

En 1985, l’éclairage est rénové et en 1987, des travaux sont engagés pour la réfection de la dalle, des installations frigorifiques et des protections. Si l’Équipe évoque en 1986, « un temple du hockey sur glace », les travaux ne permettent pas de maintenir la patinoire à la hauteur des standards internationaux. Pour des raisons de sécurité, à la suite du traumatisme causé par l’effondrement d’une tribune au stade de Furiani à Bastia, en 1992, la capacité est ramenée à 2000 spectateurs. L’équipe de France n’y dispute plus de matchs amicaux après 1989 (la patinoire avait accueilli, depuis 1973, 8 matchs amicaux de l’équipe de France).

Le stade de glace

Au début des années 2000, le maire Pierre Bernard-Reymond, envisage une rénovation complète. Le projet n’est toutefois lancé qu’en 2010. La patinoire Brown-Ferrand est entièrement refaite et agrandie : sa capacité est portée à 2800 places avec des spectateurs qui, désormais, sont installés tout autour de la glace. Le stade de glace Alp’Arena, selon sa nouvelle appellation, garde toutefois charpente originale la patinoire Brown‑Ferrand. Gap retrouve aussi une patinoire extérieure, ouverte d’octobre à mai et accolée du stade glace.

L’équipe de France est depuis revenu jouer deux matchs amicaux tandis que les Rapaces ont retrouvé leur meilleur niveau, après des années chaotiques qui le relègue en division inférieure, en remportant à nouveau le championnat de France en 2015 et 2017. Équipement sportif et de loisirs, la patinoire est aussi devenue à Gap un lieu d’animation culturelle de premier plan.

Bibliographie

Branchu Marc, Histoire du Hockey sur Glace en France, Alan Sutton, coll. « Mémoire du Sport », 2007.

Falcoz Marc, Chifflet Pierre, « La construction publique des équipements sportifs. Aspects historique, politique et spatial », Les Annales de la Recherche urbaine, n°79, septembre 1998.

Le club est créé en 1937 et s’engage en championnat de France en 1945, où il évolue en deuxième série.

En 1955, c’est l’inauguration de la patinoire Roger Brown, qui devient artificielle en 1961. Les Gapençais débutent en 1re série (division élite) pour la saison 1962-19633.

À partir de 1962, le canadien Camil Gélinas, entraineur de l’ACBB à son heure de gloire, devient entraineur de toutes les catégories de Gap, à la demande du Président de la FFSG, Jean Ferrand. Cela porte ses fruits avec un premier titre de champion de France, en catégorie junior en 1965.

En 1972, d’autres travaux sur la patinoire (couverture de la piste) permettent l’utilisation permanente de la glace2, et d’accueillir les championnats du monde groupe C (tournoi final à Helsinki)

Champion de France : 1977, 1978, 2015 et 2017.

Coupe Magnus

La Coupe Magnus est le trophée le plus prestigieux du hockey sur glace français. Remis depuis 1904, les Rapaces l’ont remporté à 4 reprises.

1977

1978

En 1989, le club finit à l’avant-dernière place de la Nationale 1A et peut se maintenir. Mais préfère descendre pour mettre fin à l’aventure professionnelle, qui coûte cher9.

Pour la saison 1992-1993, Gap remonte une première fois en élite, à la suite d’un remaniement des divisions et de l’abandon de la ligue nationale à 10 clubs10. En 1996, le club remporte la Division 1 et remonte à nouveau11. Nouvelle descente immédiate, quand Gap échoue à se maintenir en poule de maintien12. Le club descend lentement dans la hiérarchie française, devant même disputer un barrage pour se maintenir en Division 1 lors de la saison 2001-200213. Mais le club rebondit la saison suivante, grâce à l’élargissement de l’élite vers un Super 16. Tâche difficile, puisqu’avec le plus faible budget14, Gap est souvent dans le bas de tableau. Il finit même par re-descendre au second échelon15 en 2006. En 2009, grâce à un nouveau titre de champion de Division 1, le club revient dans la ligue élite, la Ligue Magnus16.