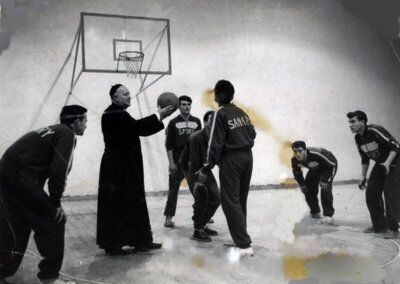

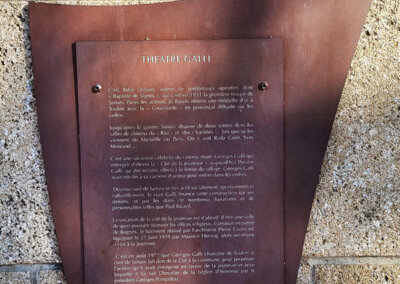

Édifice central de la vie culturelle de Sanary-sur-Mer, dès le début des années 1960, la Cité de la Jeunesse a la particularité d’accueillir en son sein à la fois des célébrations religieuses et les entraînements ou matchs des jeunes sportifs de la cité varoise. Le basketball y occupe en particulier une place primordiale à la grande satisfaction de l’abbé Georges Galli, qui a rendu cette originale cohabitation possible malgré les protestations réitérées de certains de ses paroissiens. Devenu théâtre, ce lieu emblématique de la ville porte aujourd’hui son nom en récompense de l’œuvre accomplie au profit des habitants.

L’entreprise d’un seul homme : l’abbé Galli

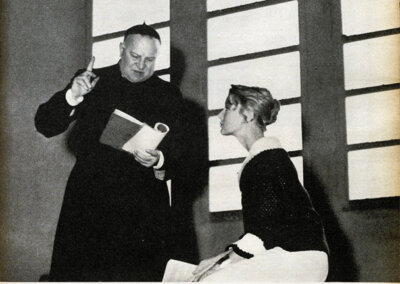

La jeunesse est l’une des grandes préoccupations de l’abbé Georges Galli. Né en Savoie à Aix-les-Bains en 1902 dans une famille d’origine italienne, Georges passe la majeure partie de son enfance à Nice. Dans la cité azuréenne, il est scolarisé au lycée Masséna puis à l’institut Lavoisier avant d’embrasser des études de Droit à Paris. Il débute sa carrière en tant qu’avocat pour la firme Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). C’est en côtoyant étroitement le monde du septième art que Georges Galli décroche le premier rôle dans le film de Julien Duvivier, L’Homme à l’Hispano, sorti sur les écrans en 1926. Il joue ensuite dans plusieurs autres films. Bien que ce début de carrière au cinéma s’avère prometteur, Georges Galli entre au séminaire en 1930 dans le plus parfait anonymat. Encouragé par Monseigneur Augustin Joseph Marius Simeone, il choisit le diocèse de Fréjus-Toulon. Il entre ensuite aux Facultés catholiques de Lyon en octobre 1937 puis est nommé sous-diacre la même année. Il est ordonné prêtre au couvent des Moniales de Saint-Maximin en 1938, puis nommé vicaire en 1940 à l’église Saint-Flavien à Toulon. Blessé en 1943 pendant les bombardements, il est envoyé l’année suivante à Paris. Mais en 1947 il est nommé vicaire à Sanary-sur-Mer, puis devient titulaire de la paroisse en 1950. Durant son sacerdoce, il s’emploie à aider et soutenir les jeunes sanaryens. Dans cette optique, lui vient alors l’idée de fonder un lieu qui leur serait entièrement consacré.

Un lieu dédié à la jeunesse et au sport

En 1949, il obtient du maire de droite, Jean Cavet, la location d’un terrain communal pour y bâtir un bâtiment regroupant les œuvres paroissiales, le scoutisme et la jeunesse sportive de Sanary-sur-Mer. L’abbé Galli souhaite attirer le plus grand nombre de jeunes, afin de les intéresser et de les initier à la culture. Pour construire sa Cité de la Jeunesse, dans un ensemble de plus de 3000 m², le chanoine Galli commence par acquérir des terrains qu’il finance avec sa fortune personnelle et celle de l’une de ses tantes paternelles. Il sollicite son entourage et va jusqu’à planter un poteau sur le terrain avec comme inscription « Ici sera construite la Cité de la Jeunesse » tout en attendant patiemment les généreux donateurs. Sa détermination suscite l’intérêt et il réussit finalement à obtenir un financement de l’État.

Sept années sont nécessaires à la concrétisation de ce projet. La première pierre est symboliquement posée, le 8 mai 1957, par Monseigneur Auguste Joseph Gaudel, évêque de Fréjus-Toulon. Les travaux sont confiés à la supervision d’un jeune architecte installé à Toulon, Claude Linossier (1928-2016), qui est le fils de l’architecte et peintre Fleury Linossier, et collabore fréquemment avec l’architecte Pierre Milhet. Pour l’architecture extérieure, le bâtiment prend directement son inspiration des temples grecs avec son péristyle à colonnes et son toit en terrasse. La pierre de Rognes est choisie, pour son éclat et sa qualité, mais aussi pour sa référence aux ouvrages colossaux du monde antique. Le 28 juin 1959, Maurice Herzog, Haut-Commissaire à la Jeunesse et aux Sports, inaugure officiellement la première Cité de la Jeunesse construite en France. L’événement est couvert par la presse régionale, parisienne et étrangère. Monseigneur Auguste Joseph Gaudel bénit également les lieux.

Cette réalisation varoise s’inscrit plus largement dans la longue histoire des patronages et du sport catholique, qui connaît une nouvelle phase au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En 1958 s’achève le pontificat de Pie XII, prélat parfois qualifié de « pape des sportifs ». Il s’agit désormais moins pour l’Église catholique de rivaliser, comme au XIXe siècle et dans l’entre-deux-guerres, avec le sport laïc que d’accompagner ce qui est devenu un phénomène de société.

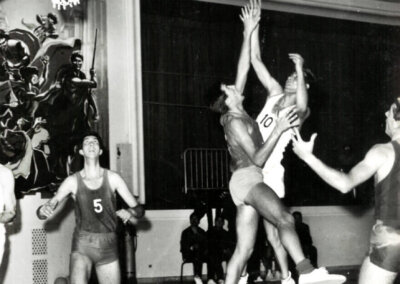

Dans les années 1960, la Cité de la Jeunesse reçoit jusqu’à 2 000 spectateurs venus assister à des rencontres sportives, des pièces de théâtre et des projections cinématographiques. Dans ce grand espace sont aménagés un terrain de basketball couvert, une salle de sport de 900 m², une piste de jeux, une scène de 11m 50, un foyer de lecture ou un dispensaire médical. Plusieurs manifestations laïques et religieuses s’y tiennent et le sport y a toute sa place. La Cité de la Jeunesse accueille ainsi le grand tournoi d’escrime de Pentecôte, le ballet Tanett de l’Opéra de Toulon, des galas, des conférences, des expositions en plus des célébrations religieuses.

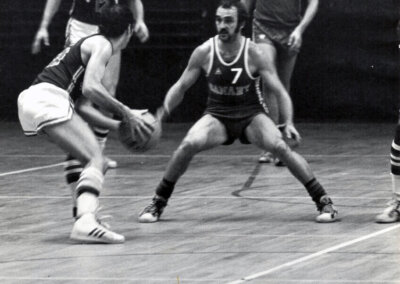

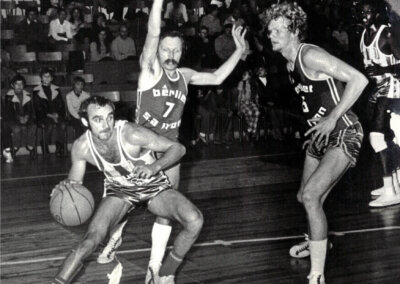

Cette immense infrastructure bénéficie au Basket Sanary Olympique (BSO), club fondé en 1947, qui investit rapidement les lieux pour en faire sa nouvelle salle d’entraînement. L’équipe acquiert dans les années 1960 un rang national et évolue même lors de la saison 1965-1966 dans le Championnat de France de Nationale 1, affrontant des équipes comme l’Olympique d’Antibes-Juan-les-Pins, l’Association Sportive de Villeurbanne Éveil Lyonnais (ASVEL) ou le Stade Marseillais Université Club (SMUC). Le BSO dispute des matchs dans la plus grande salle de la Cité de la Jeunesse. Les basketteurs jouent parfois le samedi soir, alors que le lendemain matin a lieu, au même endroit, la messe dominicale. Des bénévoles se relaient alors tard le soir ou très tôt le matin pour démonter les paniers de basket, déplacer la tribune et installer le mobilier liturgique. Plusieurs paroissiens ont reproché à l’abbé Galli de tenir dans un même lieu, des événements sportifs et des cérémonies religieuses. Certains Sanaryens, très attachés à la tradition, ne conçoivent pas que la salle confessionnelle puisse également être un lieu d’accueil pour les jeunes. L’abbé en fit l’amère expérience, le jour où une paroissienne refusa catégoriquement de recevoir la communion sur la ligne blanche délimitant le terrain de sport.

Une Cité devenue un lieu de spectacles

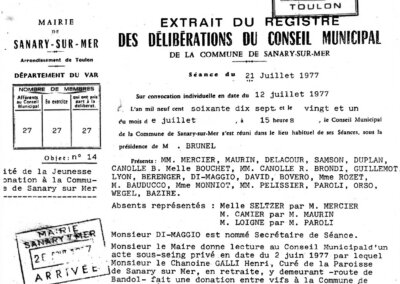

En 1970, le diocèse de Fréjus-Toulon décide la mise à la retraite de l’abbé Georges Galli. Les charges d’entretien et de rénovation de la Cité devenant grandissantes, le prélat décide d’en faire don à la Ville de Sanary-sur-Mer afin qu’elle demeure vivante et active au service des habitants. Malgré ce don, acté en conseil municipal le 21 juillet 1977, le chanoine Galli continue de jouir des lieux afin d’y célébrer le culte dominical ou d’autres messes lors de grandes fêtes religieuses. Le reste du temps, la Cité de la Jeunesse est mise à la disposition de la commune.

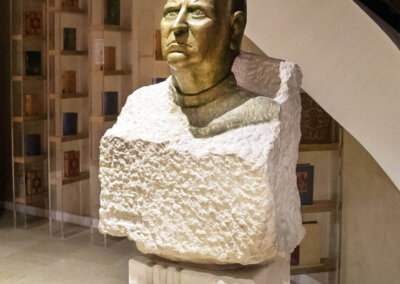

Au début des années 1980, sous le mandat du maire Jean Brunel, la Cité de la Jeunesse fait l’objet de nombreuses transformations sous la conduite de Pierre Guieu, architecte à Toulon. Le foyer est aménagé́, des fauteuils en velours rouge remplacent les gradins et permettent de proposer une jauge de 1 000 places face à une nouvelle scène d’environ 8 mètres. Au cours des deux années de travaux, une régie performante est aménagée ainsi que des loges. Malheureusement, le chanoine Galli ne peut profiter de ces améliorations, car il s’éteint le 3 juillet 1982 à l’hôpital de la Conception à Marseille. Quelques jours plus tard, ses obsèques sont célébrées dans la Cité de la Jeunesse alors rebaptisée par le conseil municipal « Théâtre Galli ».

Un édifice embelli : l’avènement du théâtre Galli

Niché au débouché d’une ruelle secondaire du centre ancien, le théâtre Galli, ancienne Cité de la Jeunesse, se détache du cœur battant de la cité. Forte de ce constat, la Ville de Sanary-sur-Mer a souhaité, dès 1990, affirmer à la fois l’inscription de ce bâtiment dans le tissu urbain et son identité de salle de spectacle. À l’intérieur de l’édifice, les façades sont d’abord recouvertes de tentures rouges. En 1991 les murs se parent d’une fresque trompe-l’œil immortalisant, aux côtés de l’abbé Galli, d’illustres artistes qui ont séjourné à Sanary-sur-Mer (Cécile Sorel, Moïse Kisling, Alma et Franz Werfel, Thomas Mann, Michel Pacha…). La réalisation de l’œuvre est confiée à l’artiste Sophie Roquejeoffre.

À partir des années 2000, la municipalité se donne pour objectif de faire du théâtre Galli un haut lieu de la culture dans le Var. Après l’aménagement d’un bureau et d’un sas d’isolation attenant à la grande salle de théâtre a lieu, en 2004, la rénovation de la billetterie et du Petit Galli ainsi que l’installation d’équipements scéniques de pointe (passerelle, rideaux d’avant-scène ou motorisation des perches). À partir de 2013, la grande salle est à son tour transformée via le remplaçant de tous les fauteuils, désormais aménagés en quinconce (985 sièges) et l’amélioration de l’accessibilité des lieux aux personnes à mobilité réduite. En 2006, la transformation se poursuit en extérieur avec la rénovation du revêtement au sol du parvis et des abords du théâtre. Une année auparavant, en 2005, le sculpteur Christian Cebe est missionné pour réaliser une sculpture monumentale en hommage au père Jerzy Popieluszko, aumônier du syndicat Solidarité luttant contre le régime communiste en Pologne et mort assassiné en 1984. Les garde-corps extérieurs et les poignées sculpturales, réalisées en 2008, sont également son œuvre. L’espace devant le théâtre, autrefois dévolu au parking, est piétonnisé. Un point d’eau et un carré de verdure sont ajoutés afin de rendre le théâtre plus vivant. Une partie donnant sur l’entrée, s’inspirant du mastaba égyptien, est élevée. Pour garder ce temple de la culture, deux statues de femmes Massaï sont créées par la sculptrice hollandaise Marianne Houtkamp et une troisième, Shana la Vierge Noire, est réalisée par Nathalie Bicais.

Positionnée au carrefour des cultures méditerranéennes, l’architecture renouvelée du théâtre est venue magnifier l’édifice fondé par l’abbé Galli. Loin d’effacer son souvenir, la Ville de Sanary-sur-Mer a su saisir le potentiel de ce lieu pour en faire un véritable phare de la culture varoise.

Bibliographie

« Adieu l’abbé on t’aimait bien… » in Bulletin de liaison du Sanary Basket Olympique, saison 1981-1982, n° 7, p. 1-8.

Alméras Louise, « L’Incroyable destin de Georges Galli, star des films muets devenu prêtre », in Aleteia, [en ligne], 24 mai 2022, [consultable sur le Web].

Stalloni Yves, De l’écran à l’autel. La double carrière du bon abbé Galli, Publilivre Éditions, 2019.