La colline Saint-Eutrope à Orange

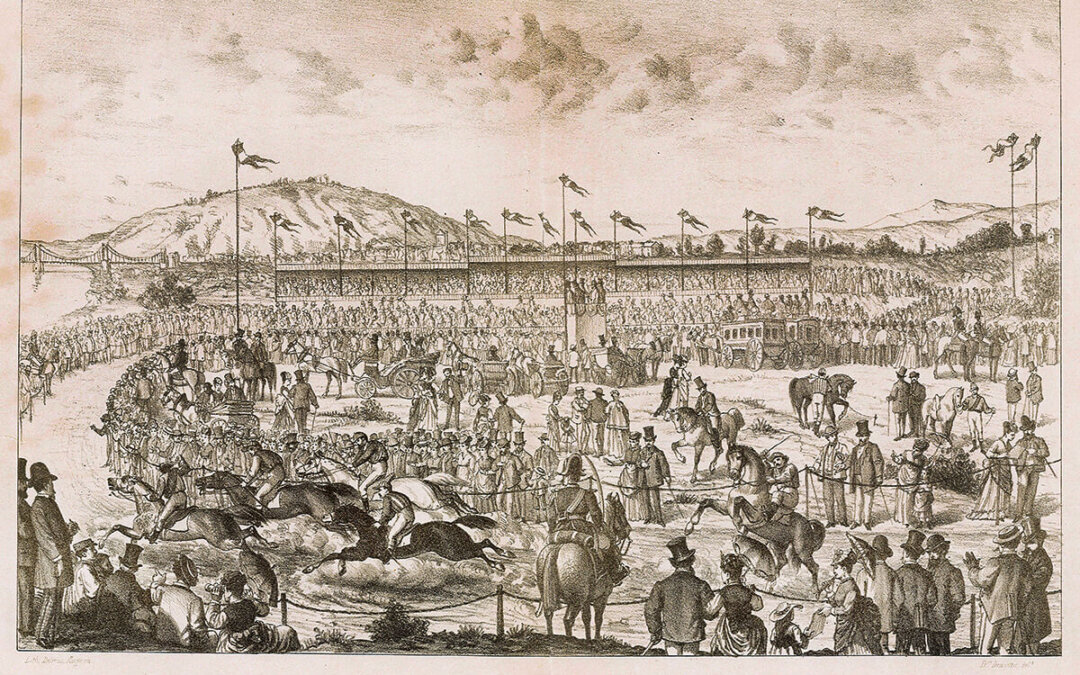

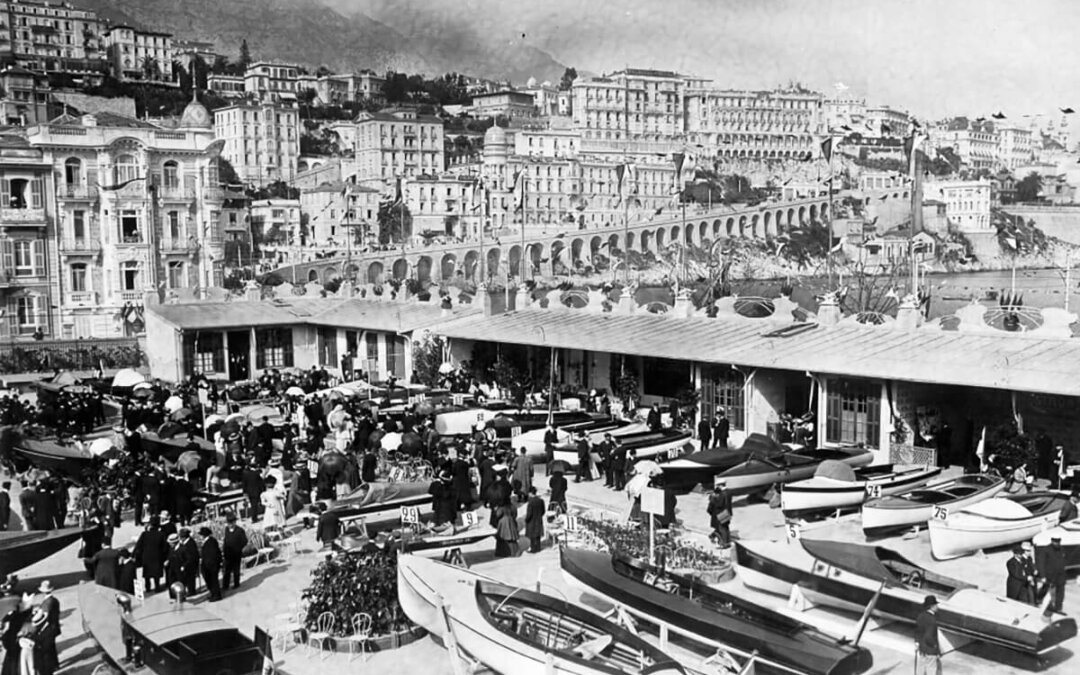

La colline d’Orange appelée « montagne Saint-Eutrope » est un petit éperon rocheux d’un peu plus de 9 hectares, qui culmine à 105 mètres de hauteur, sur lequel viennent s’adosser les gradins du célèbre théâtre antique. Zone de pacage aux portes de la ville jusqu’en 1897, c’est aussi en haut de la colline que se sont successivement construits l’oppidum romain, le « castrum Aurasice » et à partir du XIIIe siècle le « château neuf » des Princes d’Orange. Ce dernier a connu plusieurs transformations et extensions jusqu’à son démantèlement ordonné par Louis XIV en 1672. La colline est donc un site archéologique qui est protégé au titre des Monuments historiques, comme le théâtre antique depuis 1840. Elle bénéficie au même titre pour ses vestiges d’un classement aux monuments historiques datant du 30 avril 1919 et d’une inscription complémentaire du 23 octobre 1995. De plus, elle est classée parmi les monuments naturels au titre du code de l’environnement par décret du 6 mars 1935. Riche d’histoire(s), elle accueille par ailleurs depuis longtemps des pratiques sportives diverses et variées.

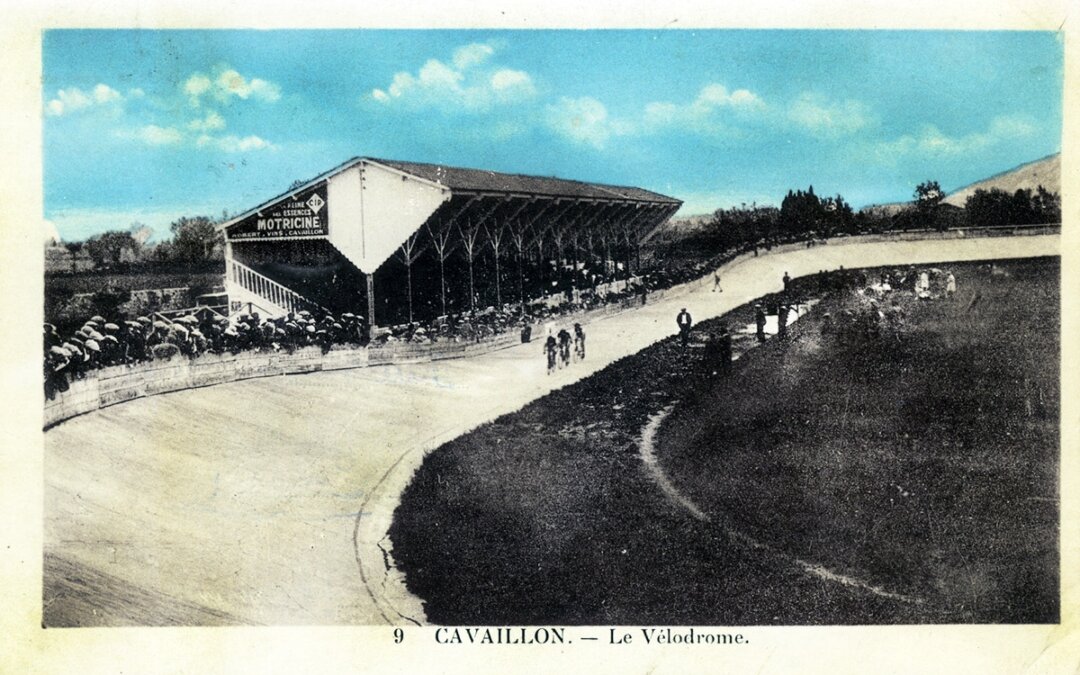

Courses automobiles et vélocipédiques

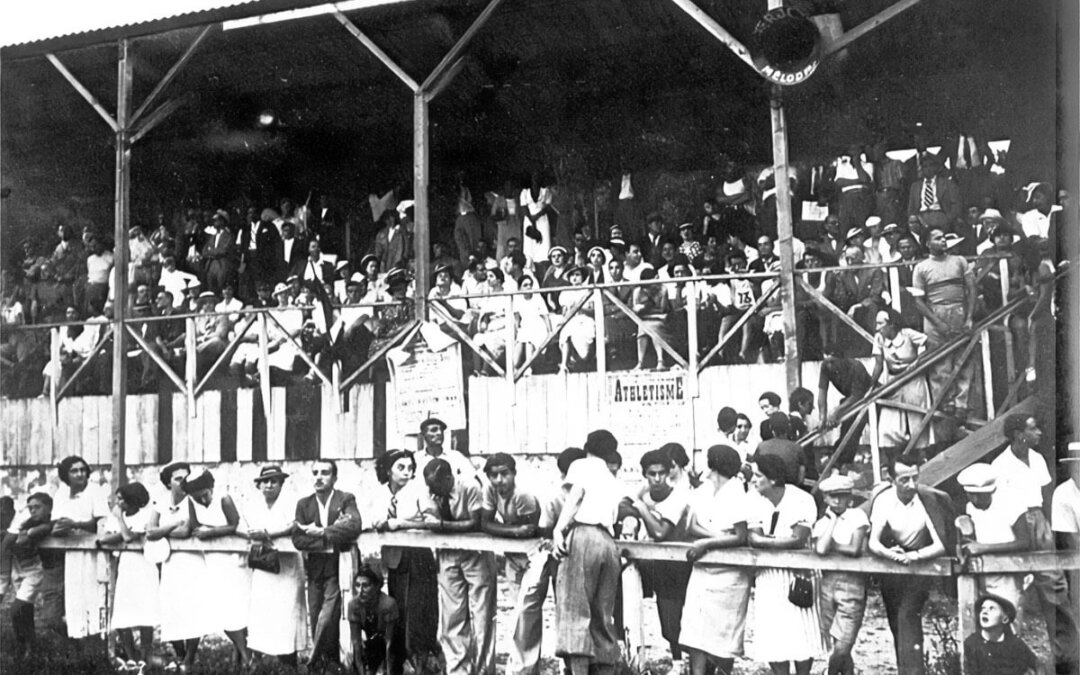

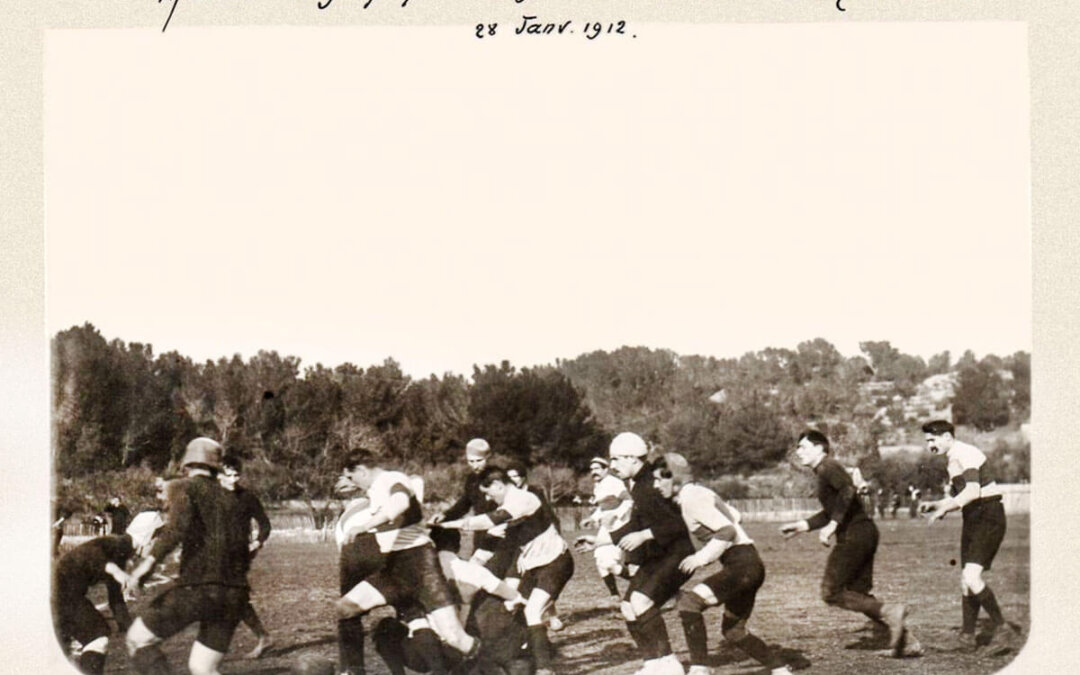

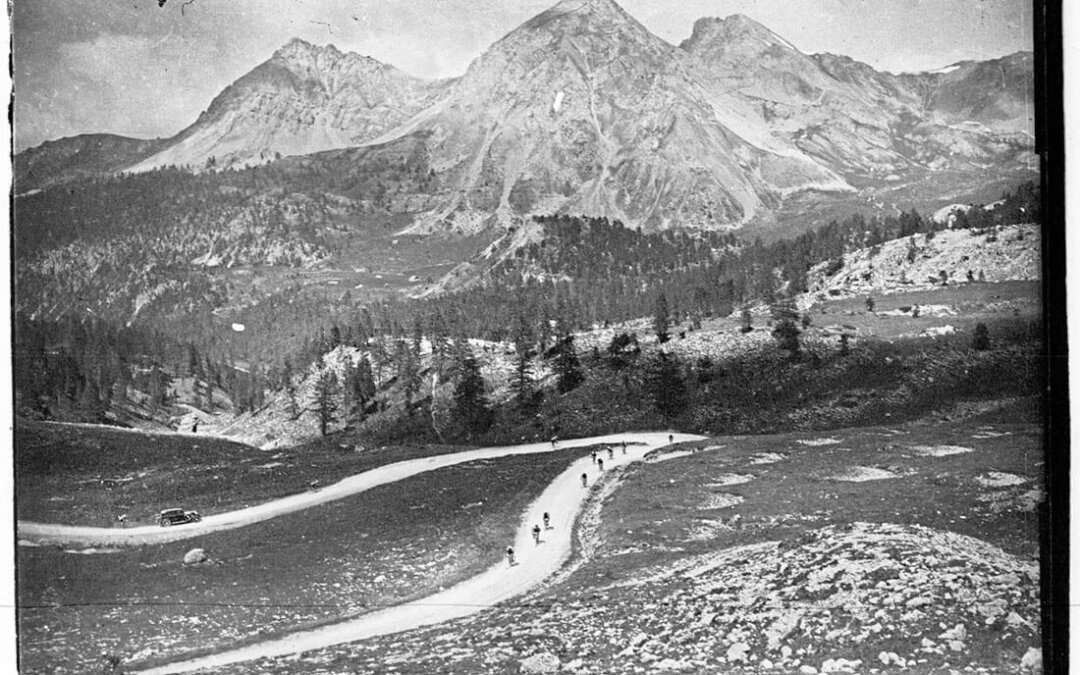

Les pentes de la colline Saint-Eutrope ont offert aux amateurs de sport automobile l’occasion de se livrer à des courses et rallyes très populaires. Des clichés, issus de différents fonds photographiques orangeois, témoignent de l’existence d’une course de côte annuelle. Organisée par l’Auto Moto Club d’Orange (AMCO) sous le patronage de la municipalité et de la presse régionale, y participent side-cars, motos et automobiles de diverses catégories. La première édition a lieu le 14 juillet 1931 et ne compte pas moins de 92 participants, dont le pilote vauclusien Louis Trintignant. Pour l’occasion, fortement incitée par l’AMCO, la municipalité a fait refaire au mois de mai toute la route de la montée de la colline, au-dessus du cimetière d’Orange. La manifestation se poursuit tout au long de la décennie presque sans interruption. Ces compétitions sont très prisées des coureurs, qui sont plus d’une centaine à s’engager dès 1932, dont une vingtaine d’as du volant. Cette année-là le meilleur temps général est établi par Louis Trintignant, qui ne pourra participer à l’édition suivante, car il meurt en 1933 lors des essais du Grand Prix automobile de Picardie. Les courses sont suivies par un public endimanché très nombreux et enthousiaste, qui paye un droit de passage pour assister à l’événement : 5 francs pour une voiture, 3 francs pour les motos, 2 francs pour les piétons. L’entre-deux-guerres voit en effet la naissance du sport spectacle. À Orange, les spectateurs les plus avertis et les plus téméraires se placent vers le « virage de la mort » où se produisent souvent de spectaculaires sorties de route.

Les courses cyclistes officielles ont été moins nombreuses sur la route qui monte à flanc de colline, le passage étant trop étroit pour les caravanes qui suivent les courses, comme le Tour de France, par exemple. Les sous-bois de la colline Saint-Eutrope servent néanmoins de cadre au cyclo-cross organisé annuellement à l’automne, depuis le début des années 1980, par l’Avenir Cycliste Orangeois (ACO) fondé en 1925.

Le cross d’Orange et autres courses pédestres

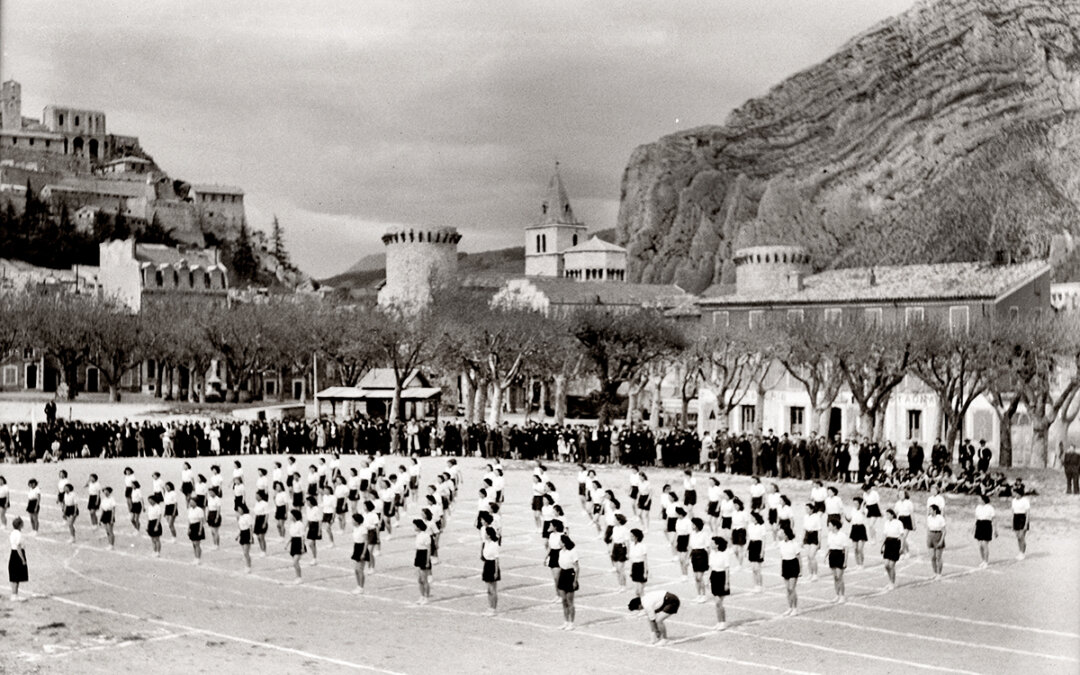

La colline Saint-Eutrope a également été le lieu de nombreux cross-country se déroulant directement sur le haut de la montagnette et la carrière désaffectée attenante. Des générations de collégiens ont participé au « cross-country inter-établissements ». Mais ces cross pouvaient également s’adresser aux adultes. L’Union Athlétique Orangeoise (UAO) a ainsi connu ses heures de gloire en organisant, à partir de sa fondation en 1956, le cross de la colline destiné aux civils comme aux militaires et classé en 2e catégorie par la Fédération française d’athlétisme. Il se dispute à l’origine en janvier puis à la mi-novembre à partir des années 1970, parfois par un temps peu clément et venté, mais toujours devant un public nombreux. Les concurrents doivent effectuer plusieurs fois une boucle d’environ 1500 mètres en grimpant à chaque reprise la colline Saint-Eutrope, soit au total un parcours de 7 à 8 kilomètres. À ses débuts cette épreuve accueille de prestigieux coureurs de demi-fond français et internationaux. Vainqueur du marathon aux Jeux olympiques de Melbourne en 1956, Alain Mimoun remporte la course en 1965. Il reste un coureur fidèle du cross de la colline pendant plus de 10 ans, prenant même part aux assemblées générales de l’UAO jusqu’en 1976 alors qu’il est proche de ses 56 ans. Cette année-là, concourant dans la catégorie des vétérans où il termine à la deuxième place, il s’estime lésé et aurait piqué une colère, rare chez ce sportif connu pour son calme légendaire autant que pour son prestigieux palmarès. Dix ans plus tôt, en 1966, pour la 10e édition, la victoire était revenue à Michel Jazy, vice-champion olympique sur 1500 mètres aux Jeux olympiques de Rome en 1960. En janvier 1967, les vainqueurs des deux éditions précédentes sont au départ, mais Michel Jazy est devancé, pour la victoire finale, par Jean Fayolle, qui avait été sacré en 1965 champion du monde de cross à Ostende lors du Cross des Nations. L’édition 1970 du cross de la colline est, elle, marquée par la présence de Colette Besson, première championne olympique française sur 400 m lors des derniers Jeux olympiques en date disputés à Mexico en 1968. Celle que l’écrivain Antoine Blondin surnomme alors la « petite fiancée de la France » jouit d’une immense popularité et reçoit la Légion d’honneur des mains du général de Gaulle. Cette championne populaire est acclamée à Orange, comme dans toutes les autres villes de France où elle se produit, ce qui constitue à l’époque une exception pour une athlète féminine. Elle remporte la course devant deux de ses coéquipières du Bordeaux Étudiants Club (BEC) et reviendra courir à Orange lors de plusieurs éditions suivantes.

Lieu de course réputé au niveau national, la colline Saint-Eutrope accueille le 5 mars 1967, pour la seule et unique fois, les 72e Championnats de France de cross. Le vainqueur de l’épreuve est alors Noël Tijou qui remporte à Orange le premier de ses sept titres séniors de champion de France.

La colline Saint-Eutrope a aussi servi d’écrin à d’autres courses, comme l’épreuve pédestre du premier triathlon d’Orange disputée en 1987. Les concurrents empruntent directement la montée des Princes des Baux après avoir déposé leurs vélos dans le théâtre antique. En 1989, pour la troisième édition du triathlon, c’est la terrible montée Spartacus qui est choisie pour rejoindre le parc de la colline. Le lundi matin, la colline devenait par ailleurs le site d’entraînement et de « décrassage » des légionnaires, basés à Orange jusqu’en 2014. Enfin, depuis le début des années 1980, le parc boisé de la colline est équipé d’un parcours de santé ouvert à tous. La colline est ainsi un espace de verdure où chacun peut pratiquer à sa guise une activité physique, d’autant qu’une aire de fitness en libre accès y a été aménagée. Les scolaires comme les associations utilisent aussi cet espace ouvert et protégé pour s’adonner au sport.

La piscine des Cèdres

En mai 1965, un projet d’implantation d’une piscine en plein air sur la colline Saint-Eutrope est présenté et accepté en conseil municipal. Financés par un emprunt et des subventions de l’État ou du conseil général, les travaux d’un montant total de 1 792 315 francs débutent l’année suivante. La piscine est inaugurée, le 13 juillet 1967, par le préfet du Vaucluse en présence du maire d’Orange et conseiller général André Bruey, de son adjoint à la Jeunesse et aux Sports Jean Onde, initiateur du projet, et de nombreuses autres personnalités civiles et militaires. Ce nouvel équipement, dont le remplissage a nécessité quelques jours auparavant un apport total de 1 700 000 litres d’eau, est ouvert au public dans la foulée pour permettre aux enfants comme aux adultes d’apprendre ou pratiquer la natation. Dessinée par l’architecte orangeois Maurice Brunet, la piscine est constituée de quatre bassins à ciel ouvert : la pataugeoire surnommée « le haricot », un petit bassin, un bassin de nage et un dernier, de forme ronde, surmonté d’un plongeoir à deux niveaux appelé « la fosse ». Le complexe nautique comporte également des vestiaires équipés de douches et conçus dans l’esprit d’une architecture résolument moderne. L’ensemble est enfin doté d’un snack-bar et de plages dallées positionnées en terrasses.

En 1975 est inaugurée à Orange, par Pierre Mazeaud, secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports, la piscine Plein Ciel, tardivement renommée L’Attente. La naissance de ce nouvel équipement résulte du programme national « 1000 piscines », lancé par l’État en 1969, au lendemain des mauvais résultats obtenus par la natation française aux Jeux olympiques d’été de Mexico en 1968. Piscine couverte, située en bas de la ville, elle peut être utilisée toute l’année et sert en particulier à l’apprentissage de la natation par les scolaires, tout en étant ouverte à tous les publics. Dans ce contexte, la piscine des Cèdres revêt certes une moindre utilité, mais elle demeure fréquentée à la belle saison par les Orangeois et les touristes hébergés au camping voisin. Toutefois au fil des décennies, cet équipement municipal, qui fit à son inauguration la fierté de la ville, se délabre et ne correspond plus aux normes en vigueur. Sa fermeture définitive est donc décidée en 2009. Les bassins sont désormais comblés pour raison de sécurité, mais la piscine des Cèdres demeure indissociable de l’histoire de la colline Saint-Eutrope et reste un lieu emblématique dans la mémoire des Orangeois.

Les insolites

Du ski sur la colline ? Des souvenirs d’Orangeois et quelques photos en témoignent, probablement durant l’hiver 1956 et les hivers plus rudes que l’on connaissait dans la première moitié du XXe siècle ! Qui croirait aujourd’hui que les pentes de la montagne Saint-Eutrope aient pu accueillir luges et skieurs, comme les pistes du Mont-Ventoux ? Des pratiques de sports les plus attendues aux plus improbables, la colline Saint-Eutrope demeure cet espace naturel rare avec lequel chaque Orangeois a un souvenir lié à la pratique sportive.

Bibliographie

Le Bas Antoine, « Des piscines et des villes : genèse et développement d’un équipement public », Histoire urbaine, n° 1, 2000, p. 145-162.

Vignet Odile, « La montagne », Bulletin des Amis d’Orange, n° 170, mai-août 2008.

Chronique orangeoise des amis de la colline Saint-Eutrope, Éd. Un balcon sur le Ventoux, 2019.

Avenir cycliste orangeois, 70 ans d’histoire 1925-1995, Brochure anniversaire ACO, 1995.