Le vélodrome Magnan à Nice

De 1890 à 1963, comme de nombreuses autres régions françaises, Nice vit au rythme de ses vélodromes : vélodrome de la place Arson puis du Vallon des fleurs, de Chambrun, de Magnan, de Pasteur et du Palais des Expositions.

La disparition du Vel d’Hiv de la rue Nélaton à Paris, en 1959, sonnera la fin de la grande épopée de la piste française et donc niçoise.

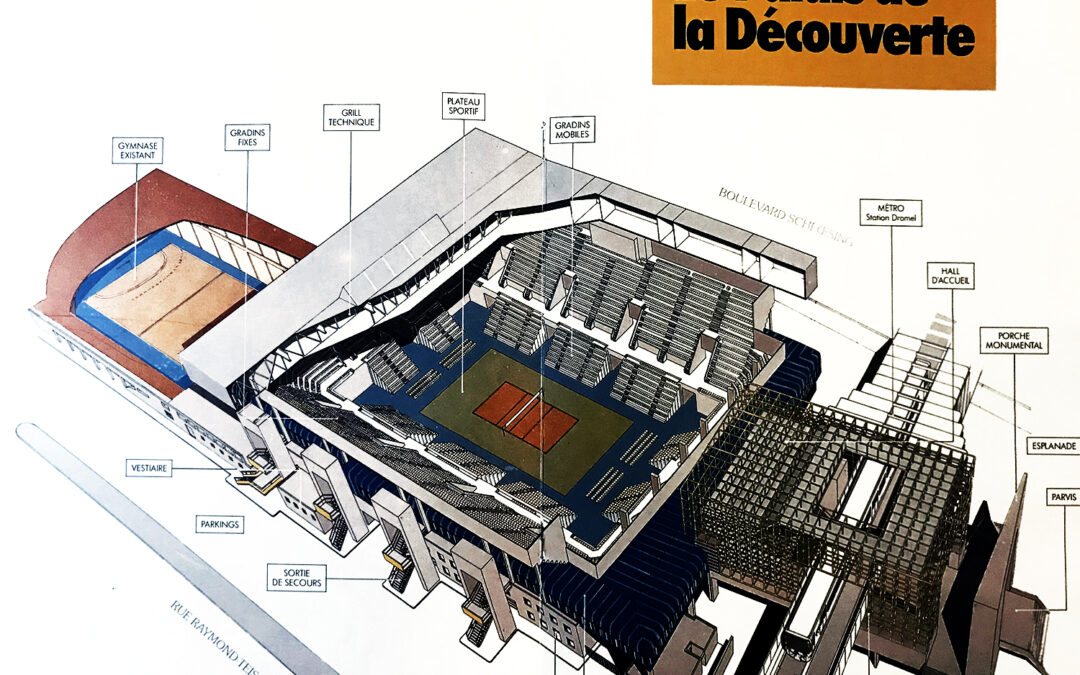

Le vélodrome Magnan se distinguera de tous les autres anneaux régionaux. Créé en 1920, tout comme le stade des Hespérides à Cannes et le Fort Carré à Antibes, il est édifié au square Magnan, entre la rue de France au sud, le chemin de la Madeleine (actuel boulevard) à l’ouest, la voie PLM au nord et la rue Louis Coppet à l’est, à l’emplacement actuel de la caserne de pompiers Magnan, sur un terrain de 15 000 m².

Les plans sont élaborés par messieurs Barbet et Aubert, architectes rue Cotta à Nice. La piste, en terre battue puis en ciment, développe 250 mètres avec virages relevés. Elle est entourée de tribunes et gradins en ciment d’une capacité de 3 000 spectateurs. Signes particuliers permettant d’identifier de nombreuses photos sans légende : une villa, au nord, fait office de bar-restaurant ; une pergola protège en partie les gradins côté ouest.

L’entrée principale, rue de France, donne accès direct à la piste. Une première dans l’histoire des vélodromes azuréens. Elle permet l’arrivée des classiques régionales (Nice-Annot-Nice, Marseille-Nice) ou internationales (Gênes-Nice) et des courses à étapes (Tour de France, Tour du Sud-Est).

L’emplacement de ce vélodrome est exceptionnel : 1 700 mètres de la place Masséna, 50 mètres de la Promenade des Anglais. Il est desservi par le tramway.

Messieurs Joseph Morini et Silvestrini le dirigent en une SNC « Vélodrome de Nice ». Cette dernière est dissoute le 31 juillet 1923. Joseph Morini en prendra, seul, la direction. La location s’élève à 20 000 frs. par an. Par un acte signé par devant Maître Corniglion, notaire rue Partouneaux à Menton, le vélodrome est vendu le 31 mars 1924 à monsieur Robert Nast, un industriel parisien pour un montant de 175 000 frs. Il fermera définitivement ses portes le 22 mai lors d’une émouvante soirée réunissant la presse et les amoureux de la petite reine. Un diner, organisé au bar-restaurant du vélodrome, permet aux convives d’y déguster les bon cappelletti du buffetier, monsieur Giraudy.

Joseph Morini, le Henri Desgrange niçois

De son vrai nom Joseph Mora, cet ancien champion cycliste azuréen est originaire, tout comme Alfredo Binda, de la région de Varèse. Vainqueur de nombreuses courses régionales, il est victime d’un grave accident de la circulation. Il doit mettre un terme à sa carrière. Il se reconvertit dans le commerce de cycles et prend la direction du vélodrome Magnan.

Durant ces cinq années il assure, en expert du milieu cycliste, une direction sans faille. Chaque dimanche, une réunion est organisée, souvent en présence des meilleurs mondiaux. Seules exceptions : les jours de pluie, Carnaval et les grandes courses hippiques disputées à l’hippodrome du Var.

Toutes les disciplines de la piste y sont pratiquées : vitesse, omnium, individuelles, américaines, demi-fond. Ces réunions sont parfois complétées par des courses pédestres, des combats de boxe, des compétitions de motos ou des épreuves de force.

Philippe Thys y signe le premier succès sur piste d’une arrivée du Tour de France à Nice, en 1920. Lui succèderont Firmin Lambot et Jean Alavoine.

Le vélodrome Magnan devient l’épicentre du cyclisme azuréen : sorte de Vel d’Hiv niçois de ces années folles qui donnera naissance à un bouquet de champions légendaires (Jean Novo, Paul Broccardo, François Urago, Henri Ferrara, Noël Amenc). Eux-mêmes ouvriront la voie à la génération du vélodrome Pasteur (1925-1960), celle des Louis Minardi, Alvaro Giorgetti, Pierre Pastorelli et Raoul Lesueur.

Tous les plus grands champions évoluent à Magnan. Parmi les routiers : Francis et Henri Pélissier, Costante Girardengo. Parmi les pistards : Piet van Kempen, Thorvald Ellegaard, Lucien Michard, Gustave Ganay ou encore Gabriel Poulain, qui habita Nice.

L’éclosion d’Alfredo Binda

L’histoire de Magnan est essentiellement marquée par l’éclosion d’un des campionissimi italiens, Alfredo Binda, surnommé le « grimpeur assis ».

Ce passionné de musique (cornet), originaire de la région de Varèse (Cittiglio), rejoint une partie de sa famille à Nice afin d’y exercer le métier de stucateur. Après quelques courses entre copains de quartier du côté de Saint Maurice, il est repéré par Joseph Morini.

Le champion de Cittiglio donne ses premiers coups de pédales sur cycle Morini, d’abord à Nice-Sports en 1921-22 puis à la Roue d’Or en 1923-1924.

L’as de Cittiglio, par sa classe sur la route et sa science de la piste développée à Magnan, brillera dans ces deux disciplines et intégrera, après 18 mois chez les amateurs, les rangs professionnels chez La Française Diamant puis chez Legnano quand il retournera en Italie, fin 1924.

Véritable locomotive du cyclisme azuréen, il participera grandement à la qualité de la génération Magnan précitée.

Un vélodrome moderne

Le vélodrome Magnan se distingue des autres ovales niçois.

Il est le vélodrome de l’après Grande Guerre. De forme ovale, il succède aux précédents en forme de « violon », avec un grand et un petit virage.

Il est le premier vélodrome azuréen en ciment. Les précédents étaient en terre battue.

Sa situation géographique est unique : plein centre de Nice. Ceux avant 1914 sont situés dans le quartier nord : Vallon des fleurs, Chambrun.

Il est desservi par le tramway. Celui du Vallon des fleurs est accessible par… le chemin de la galère !

Il est aussi le premier vélodrome, tout comme le sera Pasteur, à avoir accès à la piste depuis l’extérieur.

Il reste, avant tout, comme le vélodrome de la stabilité. Joseph Morini, par sa connaissance professionnelle du milieu cycliste, le dirige de main de maître. Les autres vélodromes, particulièrement celui de Pasteur, seront des géants aux pieds d’argile. Procès, faillites, fermetures, changements de direction émailleront leur activité chaotique. Les désastreux Six Jours de Nice en 1928 à Pasteur en sont le malheureux exemple.

Assurément, le vélodrome Magnan mérite le titre de numéro 1 des vélodromes niçois.

Bibliographie

Didier Patrick, L’Histoire des vélodromes en Pays Niçois : de Cannes à Menton, La Gaude, Menton, 2013.

Didier Patrick, « Le vélodrome du Pont Magnan : 1920-1924 », 2èmes Rencontres autour du Patrimoine sportif et de la mémoire du sport, décembre 2012. URL : https://www.museedusport.fr/sites/default/files/Le%20v%C3%A9lodrome%20du%20Pont%20Magnan%201920-1924_Patrick%20Didier.pdf

Dietschy Paul, Mourlane Stéphane, « Parcours de migrants, parcours de champions entre la France et l’Italie : Alfredo Binda et Primo Carnera », Migrations Société, vol. 110, no. 2, 2007, p. 53-68 (https ://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-2-page-53.htm)

Gache Pierre-Henri, Le Sport à Nice dans l’entre-deux-guerres, Éditions Alandis, Nice, 2001.